Le Centre de Visionnage : Films et débats

Posté : mar. 12 août 2025 16:18

Du cinéma indé américain comme une recette inusable, ressurgissant ponctuellement sur nos écrans, entre "dramedy" et études de mœurs aux tonalités douces-amères. Somme de petites vignettes, personnages aux traits quasi-sitcomesque, fragilité et difficulté à être, rapport intello (et drôlatique) au monde et aux autres. Joan Micklin Silver dans les années 70/80, Jon Jost dans les années 90/00, Eva Victor aujourd'hui, la liste est longue. Si les saveurs se ressemblent, elles suivent les évolutions de la société. Sorry, Baby est donc parfaitement raccord avec les problématiques et les formes contemporaines progressistes, ce qui le rend pleinement sympathique. D'une façon peut-être un peu trop appliqué néanmoins, frisant parfois la liste des éléments à cocher, mais soit.

Derrière ces histoires d'amitié-amoureuses, de passage tardif à l'age adulte, de reconstruction post-traumatique, dans une mise en scène ronronnante, la proposition la plus intéressante d'Eva Victor se joue dans l'idée que l'on voit toujours "à travers" (plusieurs plans sont vus par une porte entrouverte ou une fenêtre), pour se "raccrocher à" ou se "projeter sur" : les autres mais aussi les œuvres que l'on côtoie. Tandis qu'apparaissent plus ou moins ostensiblement à l'écran 12 Angry Men, Giovanny's Room, Lolita, La Promenade au Phare, on se retrouve à être juré, se poser des questions sur l'homosexualité, subir un viol ou partir faire une marche jusqu'à... un phare. Et que dire de The Winter's Tale, pièce de Shakespeare sur les illusions de l'art, qui sert d'arme pour écrabouiller une souris ? Ce sont d'ailleurs bien avec les pages de sa thèse que l'héroïne vient obstruer la fenêtre de sa chambre pour s'abriter des regards extérieurs. La scène finale rejouera enfin ce procédé, l'héroïne venant projeter sur le tout jeune poupon de son amie ses angoisses passées, présentes et à venir.

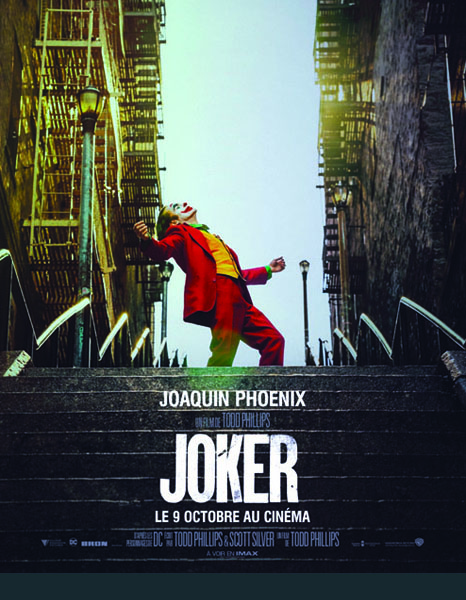

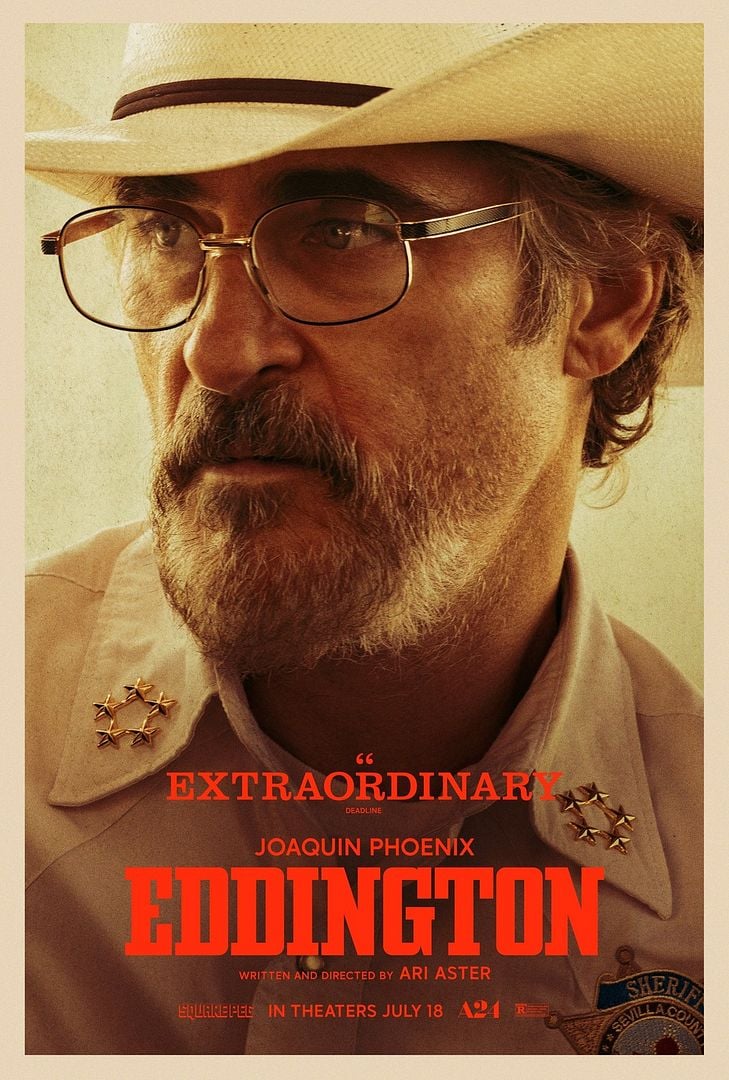

Si Beau Is Afraid était absolument excessif et imparfait, il n'en était pas moins captivant par son sur-régime foutraque. Version psychotique et cauchemardesque d'un Forest Gump des années 2020, faisant coïncider la traversée de la psyché malade de Joaquin Phoenix à la traversée des USA, Ari Aster s'y autorisait des sorties de routes aussi épuisantes que réjouissantes car uniques (qui de nos jours se permet d'embrasser le cinéma de la sorte, plus encore aux USA ?). Le résultat était un film malaimable, symbolique et malade, mais c'est précisément ce qui le rendait, au moins partiellement, aimable.

J'étais particulièrement curieux de découvrir Eddington qui semblait cette fois radiographier la psyché malade d'une époque et d'une nation pour la concentrer en un seul point fixe, celui du "far-west" et du mythe fondateur hyper-violent américain. Si Ari Aster saisit avec brio la folie apathique qui englue notre monde contemporain, il peine pourtant à faire corps avec elle. Le désir est tel de réaliser un portrait hyper-contemporain "sur le vif" de l'Amérique, l'application est telle de rendre lisible son propos, qu'Aster oublie d'en faire vriller son film comme il a su le faire avec le précédent. Seule la dernière partie, se transformant en FPS, parvient enfin à nous sortir quelque peu du chemin tout tracé du film. De la sorte on regrette que les points de vues ne se multiplient pas (mieux connaitre le maire pour délaisser le shériff, quitte à laisser plus de zones d'ombres qui auraient pu être salvatrices) ou que l'utilisation des réseaux sociaux soit aussi désincarné et illustratrice. On se prend à rêver de ce qu'aurait pu faire un Radu Jude avec un tel sujet, lui qui dépasse la simple bouffonerie en intégrant pleinement la diversité des régimes d'images à "N'attendez pas trop de la fin du monde". En écrivant ceci j'ai l'impression de rejouer le duel éternel Godard-Truffaut, le premier ayant pleinement théorisé et intégré la diversité des régimes d'images, le deuxième n'ayant jamais faire autre chose que de les intégrer fictionnellement dans son cinéma (je ne songe alors qu'à La Nuit Américaine, sa seule tentative de réponse à JLG). Mais je m"égare.

Aster réalise ici une sorte de néo-western noir dont le résultat est malheureusement moins sidérant qu'il n'aurait pu l'être. Je ne comprends pas très bien d’où vient soudainement cette richissime milice armée "ANTIFA" qui pourrait sortir tout droit d'un délire conspirationniste de Joe Cross mais pourtant avancée comme bien réelle (le plan du jet privé), venant de la sorte troubler le propos et la cohérence interne du film. La bonne idée d'Eddington était en effet d'être un film quasi-clos sur lui même, mettant le doigt sur l’isolationnisme et la folie qui en découle pour mieux ronger les individus et la société. Ce n'est ainsi pas pour rien que les seuls "espoirs" du film viennent de ses éléments différents (l'assistant noir, mais surtout les policiers natifs avec qui il est sans cesse question de frontière), tandis qu'une des trames en sourdine du film concerne l'inceste touchant la femme du shériff, symbole particulièrement puissant du monde en "vase clos" que dépeint le film.

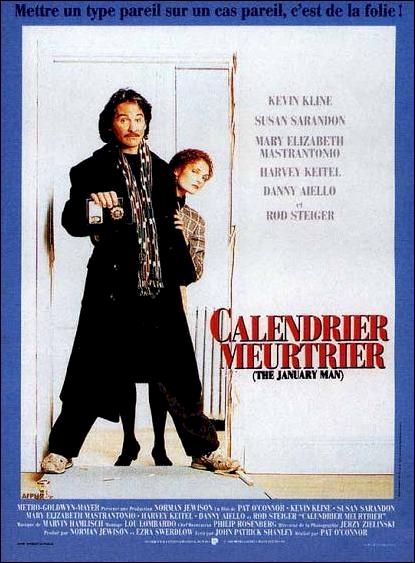

Deux femmes de milieux différents se rencontrent alors qu'elles rendent visites à leurs maris emprisonnés dans le même centre de détention. Le prétexte est assez beau pour promettre un film social fait de sororité et d'ouverture vers l'autre, jusqu'à ce que les carcans sociaux ne finissent par se rejouer inlassablement. Faut-il voir dans ce final une facilité, une faiblesse politique ou une désillusion totale ? Peut-être un peu des trois. Si le film est cinématographiquement faible c'est sans doute parce qu'il faut chercher l'esprit de son projet du côté de la littérature : La prisonnière de Bordeaux n'aurait sans doute pas fait tâche dans la vaste Comédie Humaine de Balzac, un auteur dont les orientations politiques continuent d'être sujet à débat.