Le Cercle des profileurs disparus

J'avais coupé au milieu je crois d'ailleurs.

Et j'ai failli le faire sur Halloween Kills aussi. Puis je me suis dit que toute façon j'aurai oublié les victimes qu'on distingue d'ici à la sortie.

EL a beaucoup aimé Bad Dreams (4 étoiles) :

Fermez vos volets, éteignez la lumière, verrouillez la porte à double tour et emmitouflez-vous sous la couette : Come True, retitré Bad Dreams pour sa sortie française, est de ces pépites qui se savourent comme un rêve à la fois terrifiant et moite. Et son réalisateur, l'homme-orchestre Anthony Scott Burns, est d'ores et déjà un des artistes les plus prometteurs du genre.

Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Si tous les cinéphiles, au lendemain d’une séance particulièrement marquante, aiment comparer le 7e art aux rêves, il n’a pas toujours su les mettre en scène. Se confondant en divagations épisodiques fortes en effets de style et en décors colorés, le cinéma américain a souvent ignoré la composante psychanalytique, voire quasi mystique, de cet état jusqu’à ce que David Lynch débarque et construise, à force de classiques indéchiffrables, un univers composé des émanations étranges de nos subconscients. Depuis Eraserhead, Lost Highway ou encore Mulholland Drive, la représentation du songe se conçoit toujours dans l’ombre du maître.

Anthony Scott Burns se débarrasse pourtant de ce lourd héritage dans Come True. Aux perversions de l'American dream lynchéen, il oppose une question a priori simple, mais aux implications presque métaphysiques : que se passerait-il si on pouvait voir les rêves ? Et non content d’y répondre (enfin… presque), il fait baigner l’intégralité de son essai dans une ambiance onirique bleutée, faisant revêtir à son essai des airs de rêverie vaporeuse. Une perspective esthétique radicale, qui relève presque du défi, puisque ce véritable touche à tout, après avoir essuyé des critiques catastrophiques sur son premier long Notre maison, a décidé de tout prendre en main.

Burns s’occupe de la réalisation, de la photographie, du scénario, du montage et même de la musique. Une mainmise quasi totale, garantissant une cohérence esthétique absolue, surtout lorsqu’elle est couplée avec la performance de Julia Sarah Stone, une habituée du cinéma indépendant américain qui, de son air triste et ses prises de conscience mélancoliques, accentue encore cette impression de douceur. De même que la musique co-composée par le cinéaste sous l’alias Pilotpriest avec les géniaux Electric Youth est omniprésente et nous berce littéralement dans l’étrangeté des mésaventures de la pauvre Sarah. Assurément une des partitions les plus puissantes de l’année, qui hante encore longtemps après le visionnage.

Et au milieu, jurant avec ce cocon esthétique atypique, il y a ces émanations de rêve, longs travellings avant obscurs captés par un dispositif rétrofuturiste. Une machine aux possibilités infinies, exploitée autant pour explorer les méandres de la psychologie du personnage que pour plonger sans filet dans ses sentiments. Et les portes qu’elle ouvre parfois violemment vont ébranler les certitudes qu’il avait à propos de lui-même.

A Dangerous Method

Lui-même atteint de paralysie du sommeil lors de sa tendre enfance, le réalisateur pratique la psychanalyse par expérience. Au fur et à mesure que la frontière entre le rêve et la réalité se délite, le film déballe subtilement des concepts théorisés par Carl Jung, au point d’exhiber une structure en chapitres qui fait directement référence à son œuvre. Refusant une analyse strictement freudienne, il prend au pied de la lettre l’idée des rêves comme contrepoids à l’expérience consciente.

De fait, plutôt que de ne reposer qu’épisodiquement sur ces séquences de rêve, plastiquement obsédantes, le long-métrage s’articule autour d’un point d’équilibre entre le songe et la réalité, quitte à le malmener de plus en plus. Le rêve n’est plus juste un refuge ou un voile noir sibyllin. Il devient un monde parallèle, monde qui devait a priori rester inexploré… ou pas. Le temps d’un dernier acte désarçonnant, on sombre (le terme est choisi) avec le personnage de l’autre côté du miroir. Et c’est à partir de là que la proposition divise le plus.

En effet, après avoir rajouté des couches successives de mystère à son scénario, Burns fait un choix qui contredit une fois de plus le surréalisme lynchien : il tranche. Le twist de Come True en a irrité plus d’un, tant sur le papier, il relève presque du cliché vis-à-vis de ce type de balade. Et pourtant, son existence même, de sa forme tranchant volontairement avec le choix du tout-visuel qui prévalait jusque-là, à ses implications, emporte le récit dans des pistes de réflexion vertigineuses. Au lieu de condamner l’intrigue, il l’ouvre complètement, inversant in extremis la perspective adoptée par le spectateur et les protagonistes.

Si beaucoup voient cette ultime révélation comme une marque de facilité, il fallait en vérité une sacrée audace pour complètement transcender un sursaut narratif aussi éculé. Come True évolue à la lisière du subconscient, pour mieux sauter sur l'un des deux côtés dans ses derniers instants. Un parti-pris clivant certes (d’aucuns lui reprochent carrément de bâcler sa narration), mais incontestablement fascinant, surtout quand il remue nos tripes au passage.

La machine à rêves

Car il est loin de se limiter à ses ambitions psychanalytiques. Sonder les tréfonds du miroir inversé du subconscient, c’est traquer une certaine pureté de nos sentiments. Sans spoiler la forme de terreur qui s’y niche, celle-ci incarne une frayeur innée, voire la mère de toutes les peurs. Quelque chose qui évolue en parallèle de nos vies bien rangées, derrière la frontière de notre vie nocturne (les différentes étapes du sommeil sont détaillées). Rarement l’adjectif « viscéral » aura été aussi pertinent pour évoquer une entité menaçante. Dans sa forme même, dans sa mise en scène, elle représente toutes nos angoisses, elles aussi perdues dans les angles morts de nos consciences.

Une flippe complètement désincarnée, à l’état pur, qui côtoie un autre sentiment : l’amour. La love story qui point timidement dans le récit, au départ reléguée à une sous-intrigue anecdotique, prend de plus en plus d’importance jusqu’à cannibaliser la personnalité de l’héroïne, engagée dans une relation d’une pureté infinie. À quel point un sentiment est-il sincère lorsqu’on peut plonger dans les fantasmes de l’autre, les visualiser mieux que lui ? La séquence centrale de cette relation, encore une fois sublimée par une bande originale elle-même d’une honnêteté désarmante, touche une forme d’idéalisme sidérant. Tandis qu’avant ça s’immisce une des plus belles scènes de confession amoureuse captées par une caméra.

La peur, l’amour… Par le détour du subconscient, Burns entend bien prouver que la clé de nos sentiments les plus purs réside dans nos rêves… ou du moins dans leur représentation. C’est l’image qui terrifie, éprend et déstabilise. Une conclusion profondément cinématographique prouvant la capacité de ces images à arracher de la psyché de ses spectateurs la nudité de leurs émotions. L’étrange élément fantastique réapparaissant dans le climax, fantasmagorie cohérente avec les thématiques déballées, est d'ailleurs aussi une figure culturelle profondément liée au 7e art.

Le cinéaste nous invite ni plus ni moins à embrasser cet inconnu, reflet de nos peurs et nos fantasmes, à nous y perdre comme on se perd sur un écran de cinéma. Le tout au rythme langoureux du morceau Modern Fears d’Eletcric Youth. On ne va pas se faire prier.

Bad Dreams est disponible en VOD depuis le 1er juillet 2021 en France chez ARP

Tour à tour rêve onirique et cauchemar sondant les origines des peurs humaines, le deuxième long-métrage d'Anthony Scott Burns envoie une baffe digne d'un réveil difficile.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625144690

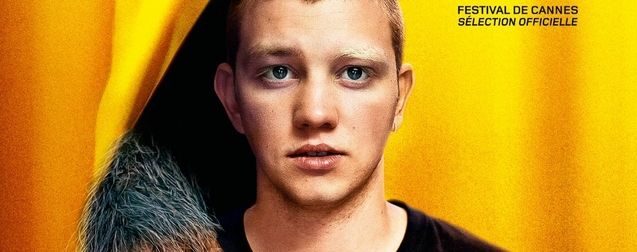

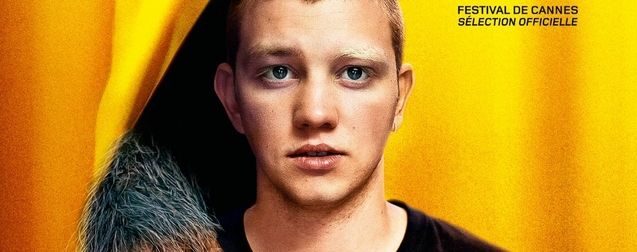

EL a aimé Teddy (3,5 étoiles) :

Un film de loup-garou made in France sort en salles : le laïus habituel sur la difficulté de faire vivre le cinéma de genre chez nous que The Jokers, après La Nuée, fait mentir encore un peu plus, parait superflu. Et pourtant, c'est tout le sujet du Teddy réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma et interprété par Anthony Bajon, qui s'amuse à importer un mythe ultra-codifié de la série B américaine dans la campagne hexagonale, au beau milieu des Pyrénées.

Les loups-garous de tierce lieu

La situation sanitaire et les nombreux reports qui en ont découlé ont mis des bâtons dans les roues aux commentateurs de l’industrie culturelle. À titre d’exemple, nous avions vu Mulan et Sans un bruit 2 plus d’un an avant leur sortie. De même, Teddy nous arrive bien longtemps après sa découverte à l’étrange festival, dont il avait constitué un des moments les plus forts. Et pourtant, il n’est pas si difficile de s’y replonger, grâce à son étonnante singularité, s’échappant volontiers de tous les carcans auxquels on voudrait le restreindre.

Le sous-genre dont il se revendique sans détour, absent des écrans hexagonaux depuis la co-production Les Bonnes manières, va en effet de pair avec une palette d’archétypes et de passages obligatoires dictés par les grands classiques du genre, tous Américains (Le Loup-Garou, Hurlements, Le loup-garou de Londres...). Mais conscients que l’insertion attendue d’une séquence de transformation, ou même la présence plein cadre des bestioles souffriraient de la comparaison (le budget est loin d’être aussi conséquent), les cinéastes choisissent d'accaparer d’autres références.

Au lieu de citer Landis et Dante, ils convoquent… Bruno Dumont et Brian De Palma. Au premier, ils empruntent une description à la fois poétique et loufoque d’une France très loin des fantasmes finis au champagne des réalisateurs parisiens. Au second, ils subtilisent les thématiques et la structure de Carrie au bal du diable. Un cocktail pour le moins inédit au sein du cinéma français, infiniment casse-gueule. Mais les auteurs de Willy 1er s’en emparent avec une ambivalence sincère, mêlant comédie discrète et hommage au cinéma de genre, faisant se croiser des acteurs respectés (Noémie Lvovsky) et des comédiens amateurs avec du cœur (Ludovic Torrent).

Voilà pourquoi Teddy est si difficile à vendre à son public : il assume pleinement son mélange des genres, jusqu’à en faire un sujet à part entière. En passant au crible des références franchouillardes (les truculents loto de village et leurs lots faramineux) et des clins d’œil aux polémiques bien de chez nous (le loup dans les Pyrénées) un genre que l’imaginaire collectif associe volontiers à une autre culture, il opère un grand écart passionnant.

Une expérimentation visant avant tout à louer une mythologie du terroir souvent dédaignée par le 7e art, et plus encore par le fantastique, alors qu’elle contient elle aussi son lot de conflits intimes, de rivalités enfouies, de paysages splendides, de héros torturés aux tee-shirts enflammés et de zones d’ombre où les travellings inquiétants peuvent révéler quelques poils canins. Teddy est au film de loup-garou ce que le trop vite oublié Vincent n'a pas d'écailles était au film de super-héros : une réconciliation salvatrice.

brebis égarée

Le parallèle avec son intrigue n’en est que plus pertinent. Comme l’environnement dans lequel il évolue, le Teddy du titre est à la marge, jugé trop limité pour la modernité factice des jeunes de son village. Sans diplôme, il travaille dans un salon de massage et voit son entourage lui échapper, alors qu’il panse une morsure étrange. Non seulement ce héros attachant cristallise à lui seul le mépris réservé à un certain cinéma, mais il se transforme lui-même en une figure importante de l’horreur classique : le freak.

Les frères Boukherma, également scénaristes, déclinent ce parcours à un autre univers, avec une simplicité bienvenue. Jamais trop ambitieuse pour son sujet, leur mise en scène capte à merveille le désarroi d’un adolescent qui sent le monde le mettre à l’écart. Comme dans Carrie, toutes proportions gardées, le sous-texte du teen movie est détourné subtilement, muant la traditionnelle prise de confiance hormonale en descente aux enfers incontrôlable, qui va s’achever, bien sûr, dans un final dévastateur. La discrétion de la figure frontale du loup-garou en ajoute encore, finalement, au délitement psychologique du jeune héros, incarné avec une maîtrise évidente par Anthony Bajon.

Et le succès de l’entreprise tient beaucoup à sa performance. Déjà à l’affiche de cinq films produits en 2019 (dont l’imminent et paranoïaque La troisième guerre), remarqué grâce à La Prière, l’acteur s’attaque à tous les genres, toutes les sensibilités, avec un appétit impressionnant. Le choix de casting est évident : il est sur la même longueur d’onde que les cinéastes qui le dirigent. Son visage, tout en retenue, laisse pourtant entrevoir le mal-être qui bouillonne en lui. À l’image du film, il évite soigneusement une performance « à l’américaine » pour donner à son interprétation du lycanthrope, un cachet plus proche de son public.

Et qu’importe si le long-métrage ne s’exporte pas outre-Atlantique : son histoire d’exclusion franco-française sied parfaitement à sa tentative de mélange des genres presque suicidaire, économiquement, mais d’une audace rare, artistiquement. Si le duo est loin d’avoir révolutionné l’industrie française, il apporte une pierre robuste à l’édifice du genre hexagonal. La prochaine (un film de requin avec Kad Merad, Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi !), déjà commandée par The Jokers, sera à coup sûr à l’honneur dans nos colonnes.

Le pari casse-cou de Teddy est largement tenu. La déclaration d'amour des frères Boukherma est aussi revendicative qu'inédite.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625065522

EL n'a pas trop aimé The Deep House (2,5 étoiles) :

Après un détour pas très concluant par les États-Unis pour Leatherface, énième exemple de production difficile, Julien Maury et Alexandre Bustillo reviennent en France pour une idée très excitante : une maison hantée, mais sous l'eau. C'est The Deep House, avec Camille Rowe plongée dans les eaux troubles d'un lac pas très catholique. Un retour en force pour le duo de réalisateurs et scénaristes derrière À l'intérieur et Livide ?

FRENCH RÂLEURS

La carrière de Julien Maury et Alexandre Bustillo illustre un peu trop bien les problèmes du cinéma de genre français. Propulsé en 2007 dans le sang et la rage de À l'intérieur, le duo a vite déchanté avec Livide, qui a mis des années à être financé, pour finalement passer inaperçu en 2011. Très vite repérés par les producteurs américains, les réalisateurs ont refusé quantité de produits de studios, comme une suite au Halloween de Rob Zombie, le remake de Freddy, les griffes de la nuit, ou encore celui de Hellraiser. Et s'ils ont finalement cédé aux sirènes hollywoodiennes avec Leatherface, triste prequel de Massacre à la tronçonneuse, c'est de toute évidence parce que le désamour de la France pour le cinéma d'horreur avait encore été clair avec Aux yeux des vivants en 2014.

C'est le refrain le plus connu du genre : l'impossible mariage entre la politique française des auteurs (où le réalisateur est roi, mais de trois bouts de ficelle), et le royaume des rêves américains (beaucoup d'argent, mais peu voire pas de liberté). Des deux côtés, il y a des larmes, pour les cinéastes et/ou le public. The Deep House a donc des allures d'alliance parfaite : tourné en Europe, mais en langue anglaise, avec des producteurs français (notamment Clément Miserez), mais une ambition détonante dans l'Hexagone.

Et que ceux et celles qui soupirent face aux films de genre français "dégenrés", car trop auteur, se rassurent. The Deep House déroule un pur programme horrifique, avec une promesse alléchante qui tient du high concept : une maison hantée, sous l'eau (qui devait être muet à l'origine). Cette simplicité est d'abord la grande force du film, avant de le condamner à couler.

MÉFIEZ-VOUS DE L'EAU QUI A TORT

Pour le duo de réalisateurs et scénaristes, tout est parti de l'envie de mélanger les films de maison hantée et les séquences sous-marines. Et The Deep House se résume malheureusement à cette équation, ni plus ni moins, d'abord pour le meilleur puis trop vite pour le pire. Car sans l'idée amusante de l'eau, ce serait un triste et banal film de maison hantée, à peine plus stimulant qu'un Conjuring et consort.

La perspective d'un cauchemar inédit disparaît petit à petit face à ce parcours de santé ultra-balisé, qui n'échappe à quasi aucune étape ordinaire du genre. L'eau aurait pu être un catalyseur fantastique pour réinventer la maison hantée, en exploitant notamment la verticalité de ce décor familier, les déplacements en combinaison et la visibilité réduite. Libérés des contraintes physiques puisqu'ils peuvent nager-voler au-dessus du plancher, les personnages sont ralentis et engoncés dans leurs carapaces de survie, créant une tension nouvelle dans une telle aventure. Sans oublier l'inévitable course contre la montre de l'oxygène, qui rajoute immédiatement un degré d'horreur.

Mais très vite, ce high concept se révèle être un parfait piège qui se referme sur le film. Cette maison immergée accentue toutes les failles de The Deep House, à commencer par le scénario famélique et la mécanique rouillée qui s'étire sur une petite heure sous l'eau. Des premiers pas inquiétants dans le village à la nature de la menace révélée au gré des indices, tout repose sur des ficelles trop familières pour réellement exciter. Et le gouffre entre l'idée initiale (excellente) et l'exécution (trop classique) grandit tellement en cours de route, que la déception au bout du tunnel devient aveuglante.

L'idée géniale du manoir hanté au fond du lac se transforme alors en simple écran de fumée, et en argument de façade pour dynamiter une recette qui n'a pas changé. L'illusion résiste à la première partie, qui fonctionne sur l'attente et l'imagination, avec un plaisir digne d'un escape game - grâce notamment à quelques touches surnaturelles bien senties. Mais elle s'écroule dès que Julien Maury et Alexandre Bustillo affrontent leurs spectres des abysses, et qu'il n'y a plus rien derrière quoi se cacher.

MISE EN PEINE

Mais le vrai monstre de The Deep House, c'est sa réalité. Éduqués au cinéma des années 70 et 80, Alexandre Bustillo et Julien Maury voulaient réellement tourner sous l'eau, et éviter la technique du dry for wet (filmer sans eau, et utiliser quantité d'illusions pour créer l'effet aquatique) ou les fonds verts. Une maison a donc été construite dans un bassin de 9 mètres, avec un sol amovible pour maîtriser les pièces du décor. Seuls les plans larges et extérieurs de la bâtisse sont en numérique.

Budget : à peine 5 millions, soit pas beaucoup plus que des films récents comme Grave (3,5 millions) ou L'Heure de la sortie (3 millions), nettement moins fous à tourner. Le duo de réalisateurs n'a jamais caché le combat en France pour financer ces films, et rien que l'existence de cette maison hantée sous l'eau est un miracle (d'autant que le tournage a été stoppé et donc compliqué par le premier confinement). L'argent reste le cheval de bataille du cinéma de genre, et difficile de ne pas y penser face à The Deep House. Il n'y a qu'à voir comment la caméra s'excite à certains moments-clés pour créer l'illusion de danger, ou certains maquillages très old school (à l'origine, les réalisateurs rêvaient d'animatroniques, trop chers et ingérables sous l'eau), pour sentir les limites de l'expérience.

C'est peut-être pour ça que la ficelle du found footage (les personnages ont des caméras accrochées à leurs combinaisons) n'est pas particulièrement excitante côté mise en scène, notamment dans une introduction molle. C'est peut-être aussi pour ça que le pic de tension est atteint à la moitié du film, et que la deuxième moitié est une lente redescente, à mesure que la peur trouve des visages. The Deep House n'est jamais aussi intéressant que lorsque la menace est abstraite, à la fois partout et nulle part, et que tout semble possible.

La dernière ligne droite apporte quelques petites touches amusantes au cauchemar, dans la plus pure tradition de la série B, mais impossible de ne pas revenir à la surface avec un arrière-goût de rendez-vous un peu manqué. The Deep House est un projet extraordinaire, construit sur une idée formidable, mais l'horreur à l'écran prend une forme trop gentillette et classique pour véritablement satisfaire.

The Deep House tient sur la promesse d'un film de maison hantée sous l'eau, et il n'y a pas beaucoup plus que ce fantasme. L'idée diabolique et fascinante tourne vite en rond, et prend la forme d'un petit train fantôme beaucoup trop classique pour entièrement satisfaire et amuser.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625057358

Très impatient de voir Teddy !

Fermez vos volets, éteignez la lumière, verrouillez la porte à double tour et emmitouflez-vous sous la couette : Come True, retitré Bad Dreams pour sa sortie française, est de ces pépites qui se savourent comme un rêve à la fois terrifiant et moite. Et son réalisateur, l'homme-orchestre Anthony Scott Burns, est d'ores et déjà un des artistes les plus prometteurs du genre.

Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?

Si tous les cinéphiles, au lendemain d’une séance particulièrement marquante, aiment comparer le 7e art aux rêves, il n’a pas toujours su les mettre en scène. Se confondant en divagations épisodiques fortes en effets de style et en décors colorés, le cinéma américain a souvent ignoré la composante psychanalytique, voire quasi mystique, de cet état jusqu’à ce que David Lynch débarque et construise, à force de classiques indéchiffrables, un univers composé des émanations étranges de nos subconscients. Depuis Eraserhead, Lost Highway ou encore Mulholland Drive, la représentation du songe se conçoit toujours dans l’ombre du maître.

Anthony Scott Burns se débarrasse pourtant de ce lourd héritage dans Come True. Aux perversions de l'American dream lynchéen, il oppose une question a priori simple, mais aux implications presque métaphysiques : que se passerait-il si on pouvait voir les rêves ? Et non content d’y répondre (enfin… presque), il fait baigner l’intégralité de son essai dans une ambiance onirique bleutée, faisant revêtir à son essai des airs de rêverie vaporeuse. Une perspective esthétique radicale, qui relève presque du défi, puisque ce véritable touche à tout, après avoir essuyé des critiques catastrophiques sur son premier long Notre maison, a décidé de tout prendre en main.

Burns s’occupe de la réalisation, de la photographie, du scénario, du montage et même de la musique. Une mainmise quasi totale, garantissant une cohérence esthétique absolue, surtout lorsqu’elle est couplée avec la performance de Julia Sarah Stone, une habituée du cinéma indépendant américain qui, de son air triste et ses prises de conscience mélancoliques, accentue encore cette impression de douceur. De même que la musique co-composée par le cinéaste sous l’alias Pilotpriest avec les géniaux Electric Youth est omniprésente et nous berce littéralement dans l’étrangeté des mésaventures de la pauvre Sarah. Assurément une des partitions les plus puissantes de l’année, qui hante encore longtemps après le visionnage.

Et au milieu, jurant avec ce cocon esthétique atypique, il y a ces émanations de rêve, longs travellings avant obscurs captés par un dispositif rétrofuturiste. Une machine aux possibilités infinies, exploitée autant pour explorer les méandres de la psychologie du personnage que pour plonger sans filet dans ses sentiments. Et les portes qu’elle ouvre parfois violemment vont ébranler les certitudes qu’il avait à propos de lui-même.

A Dangerous Method

Lui-même atteint de paralysie du sommeil lors de sa tendre enfance, le réalisateur pratique la psychanalyse par expérience. Au fur et à mesure que la frontière entre le rêve et la réalité se délite, le film déballe subtilement des concepts théorisés par Carl Jung, au point d’exhiber une structure en chapitres qui fait directement référence à son œuvre. Refusant une analyse strictement freudienne, il prend au pied de la lettre l’idée des rêves comme contrepoids à l’expérience consciente.

De fait, plutôt que de ne reposer qu’épisodiquement sur ces séquences de rêve, plastiquement obsédantes, le long-métrage s’articule autour d’un point d’équilibre entre le songe et la réalité, quitte à le malmener de plus en plus. Le rêve n’est plus juste un refuge ou un voile noir sibyllin. Il devient un monde parallèle, monde qui devait a priori rester inexploré… ou pas. Le temps d’un dernier acte désarçonnant, on sombre (le terme est choisi) avec le personnage de l’autre côté du miroir. Et c’est à partir de là que la proposition divise le plus.

En effet, après avoir rajouté des couches successives de mystère à son scénario, Burns fait un choix qui contredit une fois de plus le surréalisme lynchien : il tranche. Le twist de Come True en a irrité plus d’un, tant sur le papier, il relève presque du cliché vis-à-vis de ce type de balade. Et pourtant, son existence même, de sa forme tranchant volontairement avec le choix du tout-visuel qui prévalait jusque-là, à ses implications, emporte le récit dans des pistes de réflexion vertigineuses. Au lieu de condamner l’intrigue, il l’ouvre complètement, inversant in extremis la perspective adoptée par le spectateur et les protagonistes.

Si beaucoup voient cette ultime révélation comme une marque de facilité, il fallait en vérité une sacrée audace pour complètement transcender un sursaut narratif aussi éculé. Come True évolue à la lisière du subconscient, pour mieux sauter sur l'un des deux côtés dans ses derniers instants. Un parti-pris clivant certes (d’aucuns lui reprochent carrément de bâcler sa narration), mais incontestablement fascinant, surtout quand il remue nos tripes au passage.

La machine à rêves

Car il est loin de se limiter à ses ambitions psychanalytiques. Sonder les tréfonds du miroir inversé du subconscient, c’est traquer une certaine pureté de nos sentiments. Sans spoiler la forme de terreur qui s’y niche, celle-ci incarne une frayeur innée, voire la mère de toutes les peurs. Quelque chose qui évolue en parallèle de nos vies bien rangées, derrière la frontière de notre vie nocturne (les différentes étapes du sommeil sont détaillées). Rarement l’adjectif « viscéral » aura été aussi pertinent pour évoquer une entité menaçante. Dans sa forme même, dans sa mise en scène, elle représente toutes nos angoisses, elles aussi perdues dans les angles morts de nos consciences.

Une flippe complètement désincarnée, à l’état pur, qui côtoie un autre sentiment : l’amour. La love story qui point timidement dans le récit, au départ reléguée à une sous-intrigue anecdotique, prend de plus en plus d’importance jusqu’à cannibaliser la personnalité de l’héroïne, engagée dans une relation d’une pureté infinie. À quel point un sentiment est-il sincère lorsqu’on peut plonger dans les fantasmes de l’autre, les visualiser mieux que lui ? La séquence centrale de cette relation, encore une fois sublimée par une bande originale elle-même d’une honnêteté désarmante, touche une forme d’idéalisme sidérant. Tandis qu’avant ça s’immisce une des plus belles scènes de confession amoureuse captées par une caméra.

La peur, l’amour… Par le détour du subconscient, Burns entend bien prouver que la clé de nos sentiments les plus purs réside dans nos rêves… ou du moins dans leur représentation. C’est l’image qui terrifie, éprend et déstabilise. Une conclusion profondément cinématographique prouvant la capacité de ces images à arracher de la psyché de ses spectateurs la nudité de leurs émotions. L’étrange élément fantastique réapparaissant dans le climax, fantasmagorie cohérente avec les thématiques déballées, est d'ailleurs aussi une figure culturelle profondément liée au 7e art.

Le cinéaste nous invite ni plus ni moins à embrasser cet inconnu, reflet de nos peurs et nos fantasmes, à nous y perdre comme on se perd sur un écran de cinéma. Le tout au rythme langoureux du morceau Modern Fears d’Eletcric Youth. On ne va pas se faire prier.

Bad Dreams est disponible en VOD depuis le 1er juillet 2021 en France chez ARP

Tour à tour rêve onirique et cauchemar sondant les origines des peurs humaines, le deuxième long-métrage d'Anthony Scott Burns envoie une baffe digne d'un réveil difficile.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625144690

EL a aimé Teddy (3,5 étoiles) :

Un film de loup-garou made in France sort en salles : le laïus habituel sur la difficulté de faire vivre le cinéma de genre chez nous que The Jokers, après La Nuée, fait mentir encore un peu plus, parait superflu. Et pourtant, c'est tout le sujet du Teddy réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma et interprété par Anthony Bajon, qui s'amuse à importer un mythe ultra-codifié de la série B américaine dans la campagne hexagonale, au beau milieu des Pyrénées.

Les loups-garous de tierce lieu

La situation sanitaire et les nombreux reports qui en ont découlé ont mis des bâtons dans les roues aux commentateurs de l’industrie culturelle. À titre d’exemple, nous avions vu Mulan et Sans un bruit 2 plus d’un an avant leur sortie. De même, Teddy nous arrive bien longtemps après sa découverte à l’étrange festival, dont il avait constitué un des moments les plus forts. Et pourtant, il n’est pas si difficile de s’y replonger, grâce à son étonnante singularité, s’échappant volontiers de tous les carcans auxquels on voudrait le restreindre.

Le sous-genre dont il se revendique sans détour, absent des écrans hexagonaux depuis la co-production Les Bonnes manières, va en effet de pair avec une palette d’archétypes et de passages obligatoires dictés par les grands classiques du genre, tous Américains (Le Loup-Garou, Hurlements, Le loup-garou de Londres...). Mais conscients que l’insertion attendue d’une séquence de transformation, ou même la présence plein cadre des bestioles souffriraient de la comparaison (le budget est loin d’être aussi conséquent), les cinéastes choisissent d'accaparer d’autres références.

Au lieu de citer Landis et Dante, ils convoquent… Bruno Dumont et Brian De Palma. Au premier, ils empruntent une description à la fois poétique et loufoque d’une France très loin des fantasmes finis au champagne des réalisateurs parisiens. Au second, ils subtilisent les thématiques et la structure de Carrie au bal du diable. Un cocktail pour le moins inédit au sein du cinéma français, infiniment casse-gueule. Mais les auteurs de Willy 1er s’en emparent avec une ambivalence sincère, mêlant comédie discrète et hommage au cinéma de genre, faisant se croiser des acteurs respectés (Noémie Lvovsky) et des comédiens amateurs avec du cœur (Ludovic Torrent).

Voilà pourquoi Teddy est si difficile à vendre à son public : il assume pleinement son mélange des genres, jusqu’à en faire un sujet à part entière. En passant au crible des références franchouillardes (les truculents loto de village et leurs lots faramineux) et des clins d’œil aux polémiques bien de chez nous (le loup dans les Pyrénées) un genre que l’imaginaire collectif associe volontiers à une autre culture, il opère un grand écart passionnant.

Une expérimentation visant avant tout à louer une mythologie du terroir souvent dédaignée par le 7e art, et plus encore par le fantastique, alors qu’elle contient elle aussi son lot de conflits intimes, de rivalités enfouies, de paysages splendides, de héros torturés aux tee-shirts enflammés et de zones d’ombre où les travellings inquiétants peuvent révéler quelques poils canins. Teddy est au film de loup-garou ce que le trop vite oublié Vincent n'a pas d'écailles était au film de super-héros : une réconciliation salvatrice.

brebis égarée

Le parallèle avec son intrigue n’en est que plus pertinent. Comme l’environnement dans lequel il évolue, le Teddy du titre est à la marge, jugé trop limité pour la modernité factice des jeunes de son village. Sans diplôme, il travaille dans un salon de massage et voit son entourage lui échapper, alors qu’il panse une morsure étrange. Non seulement ce héros attachant cristallise à lui seul le mépris réservé à un certain cinéma, mais il se transforme lui-même en une figure importante de l’horreur classique : le freak.

Les frères Boukherma, également scénaristes, déclinent ce parcours à un autre univers, avec une simplicité bienvenue. Jamais trop ambitieuse pour son sujet, leur mise en scène capte à merveille le désarroi d’un adolescent qui sent le monde le mettre à l’écart. Comme dans Carrie, toutes proportions gardées, le sous-texte du teen movie est détourné subtilement, muant la traditionnelle prise de confiance hormonale en descente aux enfers incontrôlable, qui va s’achever, bien sûr, dans un final dévastateur. La discrétion de la figure frontale du loup-garou en ajoute encore, finalement, au délitement psychologique du jeune héros, incarné avec une maîtrise évidente par Anthony Bajon.

Et le succès de l’entreprise tient beaucoup à sa performance. Déjà à l’affiche de cinq films produits en 2019 (dont l’imminent et paranoïaque La troisième guerre), remarqué grâce à La Prière, l’acteur s’attaque à tous les genres, toutes les sensibilités, avec un appétit impressionnant. Le choix de casting est évident : il est sur la même longueur d’onde que les cinéastes qui le dirigent. Son visage, tout en retenue, laisse pourtant entrevoir le mal-être qui bouillonne en lui. À l’image du film, il évite soigneusement une performance « à l’américaine » pour donner à son interprétation du lycanthrope, un cachet plus proche de son public.

Et qu’importe si le long-métrage ne s’exporte pas outre-Atlantique : son histoire d’exclusion franco-française sied parfaitement à sa tentative de mélange des genres presque suicidaire, économiquement, mais d’une audace rare, artistiquement. Si le duo est loin d’avoir révolutionné l’industrie française, il apporte une pierre robuste à l’édifice du genre hexagonal. La prochaine (un film de requin avec Kad Merad, Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi !), déjà commandée par The Jokers, sera à coup sûr à l’honneur dans nos colonnes.

Le pari casse-cou de Teddy est largement tenu. La déclaration d'amour des frères Boukherma est aussi revendicative qu'inédite.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625065522

EL n'a pas trop aimé The Deep House (2,5 étoiles) :

Après un détour pas très concluant par les États-Unis pour Leatherface, énième exemple de production difficile, Julien Maury et Alexandre Bustillo reviennent en France pour une idée très excitante : une maison hantée, mais sous l'eau. C'est The Deep House, avec Camille Rowe plongée dans les eaux troubles d'un lac pas très catholique. Un retour en force pour le duo de réalisateurs et scénaristes derrière À l'intérieur et Livide ?

FRENCH RÂLEURS

La carrière de Julien Maury et Alexandre Bustillo illustre un peu trop bien les problèmes du cinéma de genre français. Propulsé en 2007 dans le sang et la rage de À l'intérieur, le duo a vite déchanté avec Livide, qui a mis des années à être financé, pour finalement passer inaperçu en 2011. Très vite repérés par les producteurs américains, les réalisateurs ont refusé quantité de produits de studios, comme une suite au Halloween de Rob Zombie, le remake de Freddy, les griffes de la nuit, ou encore celui de Hellraiser. Et s'ils ont finalement cédé aux sirènes hollywoodiennes avec Leatherface, triste prequel de Massacre à la tronçonneuse, c'est de toute évidence parce que le désamour de la France pour le cinéma d'horreur avait encore été clair avec Aux yeux des vivants en 2014.

C'est le refrain le plus connu du genre : l'impossible mariage entre la politique française des auteurs (où le réalisateur est roi, mais de trois bouts de ficelle), et le royaume des rêves américains (beaucoup d'argent, mais peu voire pas de liberté). Des deux côtés, il y a des larmes, pour les cinéastes et/ou le public. The Deep House a donc des allures d'alliance parfaite : tourné en Europe, mais en langue anglaise, avec des producteurs français (notamment Clément Miserez), mais une ambition détonante dans l'Hexagone.

Et que ceux et celles qui soupirent face aux films de genre français "dégenrés", car trop auteur, se rassurent. The Deep House déroule un pur programme horrifique, avec une promesse alléchante qui tient du high concept : une maison hantée, sous l'eau (qui devait être muet à l'origine). Cette simplicité est d'abord la grande force du film, avant de le condamner à couler.

MÉFIEZ-VOUS DE L'EAU QUI A TORT

Pour le duo de réalisateurs et scénaristes, tout est parti de l'envie de mélanger les films de maison hantée et les séquences sous-marines. Et The Deep House se résume malheureusement à cette équation, ni plus ni moins, d'abord pour le meilleur puis trop vite pour le pire. Car sans l'idée amusante de l'eau, ce serait un triste et banal film de maison hantée, à peine plus stimulant qu'un Conjuring et consort.

La perspective d'un cauchemar inédit disparaît petit à petit face à ce parcours de santé ultra-balisé, qui n'échappe à quasi aucune étape ordinaire du genre. L'eau aurait pu être un catalyseur fantastique pour réinventer la maison hantée, en exploitant notamment la verticalité de ce décor familier, les déplacements en combinaison et la visibilité réduite. Libérés des contraintes physiques puisqu'ils peuvent nager-voler au-dessus du plancher, les personnages sont ralentis et engoncés dans leurs carapaces de survie, créant une tension nouvelle dans une telle aventure. Sans oublier l'inévitable course contre la montre de l'oxygène, qui rajoute immédiatement un degré d'horreur.

Mais très vite, ce high concept se révèle être un parfait piège qui se referme sur le film. Cette maison immergée accentue toutes les failles de The Deep House, à commencer par le scénario famélique et la mécanique rouillée qui s'étire sur une petite heure sous l'eau. Des premiers pas inquiétants dans le village à la nature de la menace révélée au gré des indices, tout repose sur des ficelles trop familières pour réellement exciter. Et le gouffre entre l'idée initiale (excellente) et l'exécution (trop classique) grandit tellement en cours de route, que la déception au bout du tunnel devient aveuglante.

L'idée géniale du manoir hanté au fond du lac se transforme alors en simple écran de fumée, et en argument de façade pour dynamiter une recette qui n'a pas changé. L'illusion résiste à la première partie, qui fonctionne sur l'attente et l'imagination, avec un plaisir digne d'un escape game - grâce notamment à quelques touches surnaturelles bien senties. Mais elle s'écroule dès que Julien Maury et Alexandre Bustillo affrontent leurs spectres des abysses, et qu'il n'y a plus rien derrière quoi se cacher.

MISE EN PEINE

Mais le vrai monstre de The Deep House, c'est sa réalité. Éduqués au cinéma des années 70 et 80, Alexandre Bustillo et Julien Maury voulaient réellement tourner sous l'eau, et éviter la technique du dry for wet (filmer sans eau, et utiliser quantité d'illusions pour créer l'effet aquatique) ou les fonds verts. Une maison a donc été construite dans un bassin de 9 mètres, avec un sol amovible pour maîtriser les pièces du décor. Seuls les plans larges et extérieurs de la bâtisse sont en numérique.

Budget : à peine 5 millions, soit pas beaucoup plus que des films récents comme Grave (3,5 millions) ou L'Heure de la sortie (3 millions), nettement moins fous à tourner. Le duo de réalisateurs n'a jamais caché le combat en France pour financer ces films, et rien que l'existence de cette maison hantée sous l'eau est un miracle (d'autant que le tournage a été stoppé et donc compliqué par le premier confinement). L'argent reste le cheval de bataille du cinéma de genre, et difficile de ne pas y penser face à The Deep House. Il n'y a qu'à voir comment la caméra s'excite à certains moments-clés pour créer l'illusion de danger, ou certains maquillages très old school (à l'origine, les réalisateurs rêvaient d'animatroniques, trop chers et ingérables sous l'eau), pour sentir les limites de l'expérience.

C'est peut-être pour ça que la ficelle du found footage (les personnages ont des caméras accrochées à leurs combinaisons) n'est pas particulièrement excitante côté mise en scène, notamment dans une introduction molle. C'est peut-être aussi pour ça que le pic de tension est atteint à la moitié du film, et que la deuxième moitié est une lente redescente, à mesure que la peur trouve des visages. The Deep House n'est jamais aussi intéressant que lorsque la menace est abstraite, à la fois partout et nulle part, et que tout semble possible.

La dernière ligne droite apporte quelques petites touches amusantes au cauchemar, dans la plus pure tradition de la série B, mais impossible de ne pas revenir à la surface avec un arrière-goût de rendez-vous un peu manqué. The Deep House est un projet extraordinaire, construit sur une idée formidable, mais l'horreur à l'écran prend une forme trop gentillette et classique pour véritablement satisfaire.

The Deep House tient sur la promesse d'un film de maison hantée sous l'eau, et il n'y a pas beaucoup plus que ce fantasme. L'idée diabolique et fascinante tourne vite en rond, et prend la forme d'un petit train fantôme beaucoup trop classique pour entièrement satisfaire et amuser.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625057358

Très impatient de voir Teddy !

Marvel : Black Widow divise les critiques américaines et françaises

Les premières critiques américaines et françaises de Black Widow sont tombées et les deux parties sont en désaccord sur le nouveau Marvel.

Marvel va passer une étape importante en entamant via Black Widow, la Phase 4 du MCU au cinéma. Après les séries diffusées sur la plateforme Disney+ WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki, Marvel continue d’introduire le futur de l’univers super-héroïque et en profite pour rendre un dernier hommage à Black Widow et à sa comédienne Scarlett Johansson.

Sa mort éclipsée par celle d’Iron Man lors du grand final de Avengers : Endgame a véritablement symbolisé le manque de développement et d’empathie à l’égard de ce personnage depuis son arrivée dans Iron Man 2. En effet, aucun film exclusivement consacré à l’espionne Natasha Romanoff n’avait été fait avant sa mort et les spectateurs n’avaient aucun moyen d’être entièrement attachés à ce personnage.

Toutefois, Black Widow était censé réparer cette erreur et les critiques sont enfin tombées pour révéler si le film a rempli cet objectif. On fait le point avec les avis américains-anglais et français, pas vraiment d'accord sur la question.

Critiques anglophones

Les critiques américaines ont (comme toujours ou presque) validé le dernier passage de la grande Scarlett Johansson, sans pour autant avoir été totalement convaincues par l’ensemble. Avec une moyenne de 69/100 sur Metacritic, Black Widow est arrivé au même point que Spider-Man : Far from Home (le dernier film Marvel en date) et légèrement en dessous du fameux Avengers : Endgame trustant une moyenne de 78/100. Les Américains sont donc plutôt positifs dans l'ensemble :

“Black Widow devient à la fin un typique Avengers, avec une scène d’action surmenée, trop longue et filmée comme un festival de cascadeurs se jetant dans un laboratoire russe. La vraie fin est meilleure : la séquence post-générique tease Yelena (Florence Pugh) de manière pas si surprenante, mais bienvenue.” BBC

“Quel dommage que nous ayons deux films Ant-Man et bientôt deux Doctor Strange, alors que nous n’avons eu qu’un seul Black Widow – un personnage plus profond, plus fascinant et plus excitant que ces deux super-héros ratés.” New York Post

“Black Widow est trop long, très lourd, déborde de manière ridicule, et procure des maux de tête - tout ce qui caractérise sans doute, et non des bugs, le blockbuster. Mais en sortant de la salle, j’avais le sentiment que l’été commençait enfin !” Slate

“Pour les fans de Black Widow et tous les autres, l’opus est très fun et on pourrait attendre un spin-off sur le grand Harbour.” The Guardian

“Même si c'est gratifiant de voir Johansson obtenir enfin le film que son personnage méritait depuis longtemps – sans parler du film digne et correct grâce à Florence Pugh – Black Widow est à la fois beaucoup et trop peu – Do svidaniya, Natasha, même si nous te connaissons à peine.” The Washington Post

“Dans l'ensemble, c'est aussi agréable que ce que le studio a tendance à faire habituellement, avec des personnages sympathiques à la répartie polie, tandis que de gros objets créés par ordinateur explosent magnifiquement à l’arrière-plan. Pourtant, et peut-être pour la première fois, la vivacité proposée ne correspond pas au récit mis à disposition.” The Telegraph

“Comme la jeune Natasha, Black Widow donne l’impression d’avoir été fait pour être soumis - il a à peine le temps de vivre, de respirer, qu’il est déjà terminé.” Los Angeles Time

“Dans ses derniers moments, Black Widow donne à son héroïne une humanité qu’elle n’avait jamais tout à fait acquise lors de ses apparitions dans les précédents films Marvel. Mais c'est une honte que ce clin d'oeil léger, mais crucial sur le rôle de la famille pour tant de super-héros ressemble plus à un twist qu’à un tremplin vers un nouvel horizon pour la franchise.” Slant

Critiques françaises

Du côté de la critique hexagonale, on est souvent prêt à montrer des réserves concernant les productions Marvel. Eh ça n’a pas manqué, puisque les premiers avis de la presse française sont plutôt négatifs et pointent les défauts régulièrement cités des films Marvel. On va avoir, semble-t-il, le droit aux sempiternels combats dans des hangars gris, découpés par un monteur drogué à la cocaïne comme a pu souligner Le Figaro :

“Difficile de trouver son compte dans un alignement de scènes de pugilat ou de courses-poursuites sans grande saveur, où l'on prend davantage en sympathie le parc automobile que les combattants. Le final, même, du film se perd en un interminable ballet numérique, entre flammes et cieux, qui n'en finit pas d'exploser et de former la toile de fond cinégénique des pirouettes de la super-espionne.”

À noter également les nombreuses longueurs et le développement de Black Widow qui ne rehausse pas le niveau général comme a pu l’écrire Les Inrocks : “Black Widow est un blockbuster inégal qui, derrière son discours féministe, cherche surtout à faire fructifier un héritage bien codifié.” Même son de cloche chez RTL : “Black Widow a les défauts que certains et certaines soupçonnaient : c'est long, très long et il est difficile de s'imprégner totalement de l'histoire. Et cela dès le début en 1995 dans l'Ohio.”

En fin de compte, IGN France résume assez bien la sauce à laquelle les fans de l’ensemble du MCU seront servis. Une recette habituelle, sans grande surprise, qui démontre néanmoins une formule efficace et qui dure : “Le film est même plus équilibré que les précédents de la saga Avengers principale qui, il est vrai, portait un lourd héritage d'épisode en épisode jusqu'à la ligne d'arrivée. Les messages de Black Widow sont clairs et nets, tout le monde joue la carte de l'humour - plus ou moins finement - et l'action rappelle qu'il est urgent de ne pas enterrer le grand écran.”

Malgré cela, le seul avis qui compte réellement est le nôtre (non en vrai, c'est le vôtre) et le cas Black Widow ne va pas être sauvé grâce à nous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver notre critique écrite où vous pourrez alors constater l’unanimité de la rédaction, mais également, notre débat vidéo sur le long-métrage réalisé par Cate Shortland. Pour vous faire votre avis, Black Widow sera au cinéma à partir du 7 juillet prochain.

https://www.ecranlarge.com/films/news/1 ... 1625069553

Les premières critiques américaines et françaises de Black Widow sont tombées et les deux parties sont en désaccord sur le nouveau Marvel.

Marvel va passer une étape importante en entamant via Black Widow, la Phase 4 du MCU au cinéma. Après les séries diffusées sur la plateforme Disney+ WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki, Marvel continue d’introduire le futur de l’univers super-héroïque et en profite pour rendre un dernier hommage à Black Widow et à sa comédienne Scarlett Johansson.

Sa mort éclipsée par celle d’Iron Man lors du grand final de Avengers : Endgame a véritablement symbolisé le manque de développement et d’empathie à l’égard de ce personnage depuis son arrivée dans Iron Man 2. En effet, aucun film exclusivement consacré à l’espionne Natasha Romanoff n’avait été fait avant sa mort et les spectateurs n’avaient aucun moyen d’être entièrement attachés à ce personnage.

Toutefois, Black Widow était censé réparer cette erreur et les critiques sont enfin tombées pour révéler si le film a rempli cet objectif. On fait le point avec les avis américains-anglais et français, pas vraiment d'accord sur la question.

Critiques anglophones

Les critiques américaines ont (comme toujours ou presque) validé le dernier passage de la grande Scarlett Johansson, sans pour autant avoir été totalement convaincues par l’ensemble. Avec une moyenne de 69/100 sur Metacritic, Black Widow est arrivé au même point que Spider-Man : Far from Home (le dernier film Marvel en date) et légèrement en dessous du fameux Avengers : Endgame trustant une moyenne de 78/100. Les Américains sont donc plutôt positifs dans l'ensemble :

“Black Widow devient à la fin un typique Avengers, avec une scène d’action surmenée, trop longue et filmée comme un festival de cascadeurs se jetant dans un laboratoire russe. La vraie fin est meilleure : la séquence post-générique tease Yelena (Florence Pugh) de manière pas si surprenante, mais bienvenue.” BBC

“Quel dommage que nous ayons deux films Ant-Man et bientôt deux Doctor Strange, alors que nous n’avons eu qu’un seul Black Widow – un personnage plus profond, plus fascinant et plus excitant que ces deux super-héros ratés.” New York Post

“Black Widow est trop long, très lourd, déborde de manière ridicule, et procure des maux de tête - tout ce qui caractérise sans doute, et non des bugs, le blockbuster. Mais en sortant de la salle, j’avais le sentiment que l’été commençait enfin !” Slate

“Pour les fans de Black Widow et tous les autres, l’opus est très fun et on pourrait attendre un spin-off sur le grand Harbour.” The Guardian

“Même si c'est gratifiant de voir Johansson obtenir enfin le film que son personnage méritait depuis longtemps – sans parler du film digne et correct grâce à Florence Pugh – Black Widow est à la fois beaucoup et trop peu – Do svidaniya, Natasha, même si nous te connaissons à peine.” The Washington Post

“Dans l'ensemble, c'est aussi agréable que ce que le studio a tendance à faire habituellement, avec des personnages sympathiques à la répartie polie, tandis que de gros objets créés par ordinateur explosent magnifiquement à l’arrière-plan. Pourtant, et peut-être pour la première fois, la vivacité proposée ne correspond pas au récit mis à disposition.” The Telegraph

“Comme la jeune Natasha, Black Widow donne l’impression d’avoir été fait pour être soumis - il a à peine le temps de vivre, de respirer, qu’il est déjà terminé.” Los Angeles Time

“Dans ses derniers moments, Black Widow donne à son héroïne une humanité qu’elle n’avait jamais tout à fait acquise lors de ses apparitions dans les précédents films Marvel. Mais c'est une honte que ce clin d'oeil léger, mais crucial sur le rôle de la famille pour tant de super-héros ressemble plus à un twist qu’à un tremplin vers un nouvel horizon pour la franchise.” Slant

Critiques françaises

Du côté de la critique hexagonale, on est souvent prêt à montrer des réserves concernant les productions Marvel. Eh ça n’a pas manqué, puisque les premiers avis de la presse française sont plutôt négatifs et pointent les défauts régulièrement cités des films Marvel. On va avoir, semble-t-il, le droit aux sempiternels combats dans des hangars gris, découpés par un monteur drogué à la cocaïne comme a pu souligner Le Figaro :

“Difficile de trouver son compte dans un alignement de scènes de pugilat ou de courses-poursuites sans grande saveur, où l'on prend davantage en sympathie le parc automobile que les combattants. Le final, même, du film se perd en un interminable ballet numérique, entre flammes et cieux, qui n'en finit pas d'exploser et de former la toile de fond cinégénique des pirouettes de la super-espionne.”

À noter également les nombreuses longueurs et le développement de Black Widow qui ne rehausse pas le niveau général comme a pu l’écrire Les Inrocks : “Black Widow est un blockbuster inégal qui, derrière son discours féministe, cherche surtout à faire fructifier un héritage bien codifié.” Même son de cloche chez RTL : “Black Widow a les défauts que certains et certaines soupçonnaient : c'est long, très long et il est difficile de s'imprégner totalement de l'histoire. Et cela dès le début en 1995 dans l'Ohio.”

En fin de compte, IGN France résume assez bien la sauce à laquelle les fans de l’ensemble du MCU seront servis. Une recette habituelle, sans grande surprise, qui démontre néanmoins une formule efficace et qui dure : “Le film est même plus équilibré que les précédents de la saga Avengers principale qui, il est vrai, portait un lourd héritage d'épisode en épisode jusqu'à la ligne d'arrivée. Les messages de Black Widow sont clairs et nets, tout le monde joue la carte de l'humour - plus ou moins finement - et l'action rappelle qu'il est urgent de ne pas enterrer le grand écran.”

Malgré cela, le seul avis qui compte réellement est le nôtre (non en vrai, c'est le vôtre) et le cas Black Widow ne va pas être sauvé grâce à nous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver notre critique écrite où vous pourrez alors constater l’unanimité de la rédaction, mais également, notre débat vidéo sur le long-métrage réalisé par Cate Shortland. Pour vous faire votre avis, Black Widow sera au cinéma à partir du 7 juillet prochain.

https://www.ecranlarge.com/films/news/1 ... 1625069553

- ClintReborn

- Messages : 5382

- Enregistré le : mer. 14 oct. 2020 12:56

- Localisation : Avalon

Ah ça y’est, j’viens de comprendre à quoi ça sert la canne. En fait ça sert à rien… Du coup ça nous renvoie à notre propre utilité : l’Homme face à l’Absurde ! (Perceval)

"Le chemin de la liberté commence la ou les croyances se meurent"

"Le chemin de la liberté commence la ou les croyances se meurent"

de sacrés noms dans les disparus un 2 juillet

Amelia Earhart, (aviatrice)

Ernest Hemingway

Betty Grable (actr.)

George Macready (act., Les Sentiers de la gloire)

Lee Remick (actr.)

James Stewart, mon acteur préféré

Xavier Gélin (act., réal.)

Jack Gwillim (act.)

Ray Brown (jazz)

Michael Cimino (réal., scén., Le Canardeur, Voyage au bout de l'enfer)

Roger Dumas (act.)

Michel Rocard (1er ministre)

Elie Wiesel (écr., Prix Nobel de la paix)

Amelia Earhart, (aviatrice)

Ernest Hemingway

Betty Grable (actr.)

George Macready (act., Les Sentiers de la gloire)

Lee Remick (actr.)

James Stewart, mon acteur préféré

Xavier Gélin (act., réal.)

Jack Gwillim (act.)

Ray Brown (jazz)

Michael Cimino (réal., scén., Le Canardeur, Voyage au bout de l'enfer)

Roger Dumas (act.)

Michel Rocard (1er ministre)

Elie Wiesel (écr., Prix Nobel de la paix)

Vosg'patt de cœur

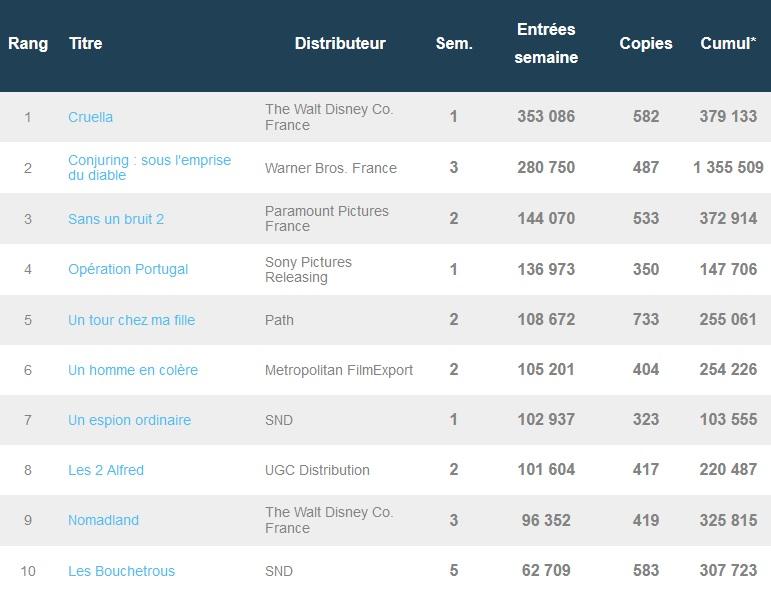

EL n'a pas trop aimé The Tomorrow War (2 étoiles) :

Alors que toute la famille et les amis de Dan sont réunis pour assister à un match de football, la retransmission est interrompue par des soldats venus du futur pour demander à l'humanité d'aller botter le fondement de vilains extra-terrestre. Alors que l'humanité s'engage pour aller faire la guerre dans le futur, c'est dès le 2 juillet 2021 qu'Amazon Prime Video nous invite à rejoindre The Tomorrow War aux côtés de son bon vieux Chris Pratt.

REMOUS VERS LE FUTUR

À l’heure où se multiplient les licences et autres franchises déclinées par Hollywood comme autant de marques interchangeables, voire essorées, la sortie d'un blockbuster qui ne soit ni une suite ni une adaptation tient du miracle. Malheureusement, l’euphorie du spectateur s’attendant à un minimum de surprise ou d’originalité s’évaporera rapidement, The Tomorrow War faisant le choix du pot-pourri centrifugé, plutôt que de la proposition scénaristique digne de ce nom.

C’est bien simple, il n’est pas une scène qui ne soit un emprunt direct d’un classique, un décalque d’un succès passé. À la faveur d’une version Wish de Terminator, Chris Pratt est donc envoyé combattre des aliens, au cours d’assauts qui font leur possible pour cloner certains plans de Starship Troopers, sans oublier de désosser La guerre des mondes, avant de mêler curieusement Prometheus et Edge of Tomorrow à la faveur d’un climax attendu. Autant de concepts pertinents dans l’absolu, qui se heurtent ici à l’orientation commerciale du film.

En effet, si Amazon a déboursé 200 millions de dollars afin d’acquérir le film que devait distribuer Paramount, ce n’est certainement pas pour se retrouver avec autre chose sur les bras qu’un produit familial ultra-calibré.

Un choix qui étouffe nombre de bonnes idées, et contraint plus d’une fois la caméra à se détourner de l’action, quand elle ne l’ignore pas purement et simplement. Qu’importe que nos vilains extraterrestres soient dotés de ratiches tranchantes et tirent à l’aide de gros appendices phalliques des projectiles létaux, l’action doit fréquemment les ignorer, les minorer, pour s’assurer de rentrer dans les clous.

TERMINAMORT

Et s’il est question de clous, ce sont bien ceux d’un cercueil qui nous sont assénés durant 2h18, tant la direction artistique se révèle pauvre. Comme le gros de la production américaine dite à grand spectacle de ces dernières années, la direction artistique paraît avoir été générée par une intelligence artificielle tout juste capable de synthétiser l’essence du Prozac. Les décors, tous vastes et complexes en apparence, ont beau avoir été dopés au numérique dans tous les sens, l’ensemble demeure cruellement générique.

L’arrivée à Miami, son clin d’œil grossier à la mode vidéoludique du Battle Royale, renarde le fond vert à des kilomètres et pourrait avoir été tournée sur le parking d’un abattoir moldave, ainsi que le reste du film, qui ne bénéficie jamais d’un semblant d’identité. À la manière de son comédien Chris Pratt, devenu depuis Les Gardiens de la Galaxie une sorte de ventre mou de la mythologie américaine (drôle, mais jamais goguenard, puissant, mais pas musculeux, courageux, mais pas téméraire, conservateur jusqu’au bout des ongles, mais pas réactionnaire), le film se vit comme un collier de perles où s’égrènent des clichés déréalisés.

C’est particulièrement vrai quand le récit se risque à nous offrir quelques considérations bien senties sur la vie, la famille, et bien sûr la politique. Que les choses soient claires, les femmes, les personnes en surpoids et les scientifiques, le plus souvent responsables de la mort de leurs camarades, sont là pour être mis en pièces, humecter un chouïa l'oeil nerveux des combattants, et si possible se sacrifier plutôt que les ralentir.

On apprendra ainsi que seuls les héros solitaires peuvent mener les hommes, et que le collectif, l’organisation ne sont que les cache-nez des lâches, tandis qu’on punira tout le métrage durant, un pauvre type, pour un péché qu’il n’a pas encore commis, avant de révéler que c’est bien dans les tréfonds de l’âme russe que se dissimule l’engeance corruptrice qui détruira le monde. Un festival de stupidité, plus claqué au sol qu’un joueur de football français un soir de match.

INDEPENDANCE MOUAIS

Mais le plus rageant, au-delà de la banalité tragique de l’ensemble, de la mollesse de son récit et de son esthétique à rayer des cristallins d’aveugles, c’est bien le sentiment de sentir, par endroit, la charogne faisandée d’un bon film qui affleure sous cet exosquelette savonneux. Tout d’abord, le réalisateur Chris McKay n’est pas un inconnu.

En travaillant sur des séries telles que Robot Chicken, ou des films tels que LEGO Batman : Le film, il a bossé au sein d’univers exigeant des mélanges de techniques complexes, une narration menée tambour-battant, au gré d’une fantaisie échevelée. Un cocktail potentiellement détonant qu’on retrouverait presque par endroit.

Quand il organise des joutes un tant soit peu physiques entre ses extraterrestres, au design à la fois inquiétant et plaisamment cartoonesques, sa caméra choisit fréquemment un angle plaisant, tout comme on le sent investi quand il s’agit de découper des affrontements virtuels avec perspective ou d'orchestrer la montée en tension. Ce sont d’ailleurs les rares moments où le casting paraît soudain utilisé à bon escient, et où l’alchimie entre Pratt et la trop rare Yvonne Strahovski fait mouche. Ainsi, en dépit d'une gestion de l'espace aux airs d'hommage à l'oeuvre de Gilbert Montagné, on se surprend plus d'une fois à en redemander quand le duo se coltine des hordes d'abominations baveuses, toujours plus malignes et retorses quand il est question de boulotter du figurant numérique.

De même, on sait gré, plus souvent qu’à son tour, au cinéaste de savoir dynamiter tel concept foireux, ou passer rapidement sur un dialogue trop fonctionnel, comme c’est le cas lors de la “révélation” unissant les deux protagonistes. Bref, on sent toujours Chris McKay capable, son ambition de créer une sorte de Starship Troopers mongoloïde a des relents sympathiques, mais jamais ces désirs ne parviennent à se coaguler en un tout cohérent, face à une commande industrielle qui préfère un gâteau au savon plutôt qu’un bonbon à la viande.

The Tomorrow War est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 2 juillet 2021 en France

Quelques ilôts de fun surnagent ici et là, tandis qu'on sent qu'au sein de ce marasme numérique en pilote automatique, végète le fantôme d'un film d'action sympathique. Mais c'est bien trop peu pour faire de The Tomorrow War autre chose qu'un régulateur de transit intestinal.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625217258

Un avis un chouia plus positif :

"Même s'il croule sous le poids des références et d'une narration au mieux imprécise, au pire médiocre, The Tomorrow War recèle de quelques scènes d'action amusantes et réussit surtout à être le vecteur d'émotions sincères dans son deuxième acte."

Alors que toute la famille et les amis de Dan sont réunis pour assister à un match de football, la retransmission est interrompue par des soldats venus du futur pour demander à l'humanité d'aller botter le fondement de vilains extra-terrestre. Alors que l'humanité s'engage pour aller faire la guerre dans le futur, c'est dès le 2 juillet 2021 qu'Amazon Prime Video nous invite à rejoindre The Tomorrow War aux côtés de son bon vieux Chris Pratt.

REMOUS VERS LE FUTUR

À l’heure où se multiplient les licences et autres franchises déclinées par Hollywood comme autant de marques interchangeables, voire essorées, la sortie d'un blockbuster qui ne soit ni une suite ni une adaptation tient du miracle. Malheureusement, l’euphorie du spectateur s’attendant à un minimum de surprise ou d’originalité s’évaporera rapidement, The Tomorrow War faisant le choix du pot-pourri centrifugé, plutôt que de la proposition scénaristique digne de ce nom.

C’est bien simple, il n’est pas une scène qui ne soit un emprunt direct d’un classique, un décalque d’un succès passé. À la faveur d’une version Wish de Terminator, Chris Pratt est donc envoyé combattre des aliens, au cours d’assauts qui font leur possible pour cloner certains plans de Starship Troopers, sans oublier de désosser La guerre des mondes, avant de mêler curieusement Prometheus et Edge of Tomorrow à la faveur d’un climax attendu. Autant de concepts pertinents dans l’absolu, qui se heurtent ici à l’orientation commerciale du film.

En effet, si Amazon a déboursé 200 millions de dollars afin d’acquérir le film que devait distribuer Paramount, ce n’est certainement pas pour se retrouver avec autre chose sur les bras qu’un produit familial ultra-calibré.

Un choix qui étouffe nombre de bonnes idées, et contraint plus d’une fois la caméra à se détourner de l’action, quand elle ne l’ignore pas purement et simplement. Qu’importe que nos vilains extraterrestres soient dotés de ratiches tranchantes et tirent à l’aide de gros appendices phalliques des projectiles létaux, l’action doit fréquemment les ignorer, les minorer, pour s’assurer de rentrer dans les clous.

TERMINAMORT

Et s’il est question de clous, ce sont bien ceux d’un cercueil qui nous sont assénés durant 2h18, tant la direction artistique se révèle pauvre. Comme le gros de la production américaine dite à grand spectacle de ces dernières années, la direction artistique paraît avoir été générée par une intelligence artificielle tout juste capable de synthétiser l’essence du Prozac. Les décors, tous vastes et complexes en apparence, ont beau avoir été dopés au numérique dans tous les sens, l’ensemble demeure cruellement générique.

L’arrivée à Miami, son clin d’œil grossier à la mode vidéoludique du Battle Royale, renarde le fond vert à des kilomètres et pourrait avoir été tournée sur le parking d’un abattoir moldave, ainsi que le reste du film, qui ne bénéficie jamais d’un semblant d’identité. À la manière de son comédien Chris Pratt, devenu depuis Les Gardiens de la Galaxie une sorte de ventre mou de la mythologie américaine (drôle, mais jamais goguenard, puissant, mais pas musculeux, courageux, mais pas téméraire, conservateur jusqu’au bout des ongles, mais pas réactionnaire), le film se vit comme un collier de perles où s’égrènent des clichés déréalisés.

C’est particulièrement vrai quand le récit se risque à nous offrir quelques considérations bien senties sur la vie, la famille, et bien sûr la politique. Que les choses soient claires, les femmes, les personnes en surpoids et les scientifiques, le plus souvent responsables de la mort de leurs camarades, sont là pour être mis en pièces, humecter un chouïa l'oeil nerveux des combattants, et si possible se sacrifier plutôt que les ralentir.

On apprendra ainsi que seuls les héros solitaires peuvent mener les hommes, et que le collectif, l’organisation ne sont que les cache-nez des lâches, tandis qu’on punira tout le métrage durant, un pauvre type, pour un péché qu’il n’a pas encore commis, avant de révéler que c’est bien dans les tréfonds de l’âme russe que se dissimule l’engeance corruptrice qui détruira le monde. Un festival de stupidité, plus claqué au sol qu’un joueur de football français un soir de match.

INDEPENDANCE MOUAIS

Mais le plus rageant, au-delà de la banalité tragique de l’ensemble, de la mollesse de son récit et de son esthétique à rayer des cristallins d’aveugles, c’est bien le sentiment de sentir, par endroit, la charogne faisandée d’un bon film qui affleure sous cet exosquelette savonneux. Tout d’abord, le réalisateur Chris McKay n’est pas un inconnu.

En travaillant sur des séries telles que Robot Chicken, ou des films tels que LEGO Batman : Le film, il a bossé au sein d’univers exigeant des mélanges de techniques complexes, une narration menée tambour-battant, au gré d’une fantaisie échevelée. Un cocktail potentiellement détonant qu’on retrouverait presque par endroit.

Quand il organise des joutes un tant soit peu physiques entre ses extraterrestres, au design à la fois inquiétant et plaisamment cartoonesques, sa caméra choisit fréquemment un angle plaisant, tout comme on le sent investi quand il s’agit de découper des affrontements virtuels avec perspective ou d'orchestrer la montée en tension. Ce sont d’ailleurs les rares moments où le casting paraît soudain utilisé à bon escient, et où l’alchimie entre Pratt et la trop rare Yvonne Strahovski fait mouche. Ainsi, en dépit d'une gestion de l'espace aux airs d'hommage à l'oeuvre de Gilbert Montagné, on se surprend plus d'une fois à en redemander quand le duo se coltine des hordes d'abominations baveuses, toujours plus malignes et retorses quand il est question de boulotter du figurant numérique.

De même, on sait gré, plus souvent qu’à son tour, au cinéaste de savoir dynamiter tel concept foireux, ou passer rapidement sur un dialogue trop fonctionnel, comme c’est le cas lors de la “révélation” unissant les deux protagonistes. Bref, on sent toujours Chris McKay capable, son ambition de créer une sorte de Starship Troopers mongoloïde a des relents sympathiques, mais jamais ces désirs ne parviennent à se coaguler en un tout cohérent, face à une commande industrielle qui préfère un gâteau au savon plutôt qu’un bonbon à la viande.

The Tomorrow War est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 2 juillet 2021 en France

Quelques ilôts de fun surnagent ici et là, tandis qu'on sent qu'au sein de ce marasme numérique en pilote automatique, végète le fantôme d'un film d'action sympathique. Mais c'est bien trop peu pour faire de The Tomorrow War autre chose qu'un régulateur de transit intestinal.

https://www.ecranlarge.com/films/critiq ... 1625217258

Un avis un chouia plus positif :

"Même s'il croule sous le poids des références et d'une narration au mieux imprécise, au pire médiocre, The Tomorrow War recèle de quelques scènes d'action amusantes et réussit surtout à être le vecteur d'émotions sincères dans son deuxième acte."

Fear Street - Partie 1 : 1994 les critiques sont tombées pour le premier film de la trilogie horrifique Netflix

Les critiques sont tombées pour Fear Street - Partie 1 : 1994 et le premier volet de la trilogie d'horreur Netflix ne met pas les chocottes à tout le monde.

Ce n'est pas tout de faire réfléchir les adolescents sur les conditions, ou de les émoustiller, il s'agirait aussi de leur filer les jetons. Après Élite, Riverdale, Sex Education... Netlifx part sur le terrain de l'horreur pour son jeune public, en piochant cette fois du côté de l'oeuvre de R.L. Stine, auteur notamment derrière le phénomène littéraire des Chair de Poule.

Fear Street - Partie 1 : 1994 réalisé par Leigh Janiak va lancer une trilogie d'horreur se déroulant à différentes époques dans la même petite ville de l'Ohio menacée par des tueurs possédés par une antique sorcière, dont on devrait découvrir l'origine dans le très évocateur Fear Street - Partie 3 : 1666. Alors que le premier volet va débarquer le 2 juillet sur la plateforme, les critiques presses de la première partie sont déjà tombées outre-Atlantique, et elles sont positives bien que divisées.

Ainsi, sur le site Metacritic, le film affiche une note moyenne de 64/100 basée sur un échantillon de neuf critiques allant de 50 à 90. La plupart des critiques s'accordent sur l'absence d'originalité de l'ensemble, au mieux pot-pourri bien digéré de nombreuses influences et au pire, hommage oubliable à de meilleures oeuvres. Néanmoins, même les moins bonnes soulignent que la mise en place des deux suites pourrait annoncer une trilogie vraiment intéressante.

Sinon, les critiques les plus positives soulignent le côté horreur-fun qu'on retrouve dans Fear Street - Partie 1 : 1994, soit un savoir faire qui manquerait à trop de films d'horreur aujourd'hui. De leur côté, les moins bonnes lui reprochent le manque d'originalité de ses ressorts, ses personnages ou même la mise en place maladroite de l'univers où doit prendre place la trilogie. Petit florilège.

"Fear Street - Partie 1 : 1994 est un film riche avec des personnages, un univers élaboré, des easter egg et des instants de terreur. Les fans d'horreur passeront du sourire face à une allusion visuelle, au cramponnage de siège devant la véritable boucherie qu'est cette aventure, jusqu'à pousser des cris d'effroi devant une mise à mort des plus douloureuses." IGN

"Il y a là une vraie tranche de plaisir horrifique, ce genre de plaisir qui manque trop souvent aux films d'horreur actuels." The Guardian

"Fear Street est comme un pot-pourri de pleins d'influences - il y a des pincées de Scream, Les Griffes de la nuit, Ça, Halloween, la nuit des masques, Vendredi 13, et d'autres. Regarder Fear Street, c'est se replonger dans des souvenirs de video-club sentant le renfermé, à fouiller les sections horreur à la recherche de la VHS à la pochette la plus criarde. Il y avait quelque chose de sacré dans cette expérience. Comme aller à l'Église" Slashfilm

"Si Janiak parvient à cocher toutes les cases obligées du genre, en parvenant à convaincre les personnes vivantes dans les années 1990 que l'époque était éclairée uniquement pas des néons agressifs, son film n'arrache pas les hurlements de terreur qui appelleraient deux suites dans le même contexte." The Globe and Mail

"Les dialogues peuvent paraître maladroits et prévisibles, et les jumpscares sont utilisés à très mauvais escient. Simplement, il faut se rappeler que cette histoire s'intègre dans une histoire beaucoup plus vaste, et sans spoiler, cette histoire se révèle des plus intéressantes au fil du film." Los Angeles Times

"Fear Street ressemble à de nombreux films d'horreur récents, à ceci près qu'il essaie désespérément d'être original, ce qui pourrait s'avérer payant dans les deux suites qui arrivent." Variety

"Si les bouffonneries fluo de Fear Street sont aussi mal écrites que ses personnages et un peu trop touche-à-tout pour vraiment vous émouvoir, rassurez-vous, ce slasher surchargé prend une tout autre dimension lorsqu'on le pense comme la première partie d'un long épisode d'American Horror Story qui se déroulerait sur près de 300 ans." IndieWire

"Fear Street - Part 1 : 1994 est une bonne petite madeleine de Proust du film de slasher, plombé par la mise en place d'un univers de trilogie." Screen Rant

Un bilan plutôt positif finalement, puisque la pire critique semble plus souligner sa déception face à un potentiel gâché qu'une haine sincère et farouche contre une oeuvre médiocre. Les contorsions scénaristiques pour la mise en place d'univers étendu font désormais partie du paysage audiovisuel (coucou Marvel et DC Comics). Espérons simplement que cet univers vaille le coup.

Fear Street - Partie 1 : 1994 va arriver sur Neflix ce 2 juillet 2021, sa suite Fear Street - Partie 2 : 1978 le 9 juillet et le troisième volet le 16 juillet. En attendant, vous pouvez toujours regarder la bande-annonce de la trilogie.

https://www.ecranlarge.com/films/news/1 ... 1625159204

Les critiques sont tombées pour Fear Street - Partie 1 : 1994 et le premier volet de la trilogie d'horreur Netflix ne met pas les chocottes à tout le monde.

Ce n'est pas tout de faire réfléchir les adolescents sur les conditions, ou de les émoustiller, il s'agirait aussi de leur filer les jetons. Après Élite, Riverdale, Sex Education... Netlifx part sur le terrain de l'horreur pour son jeune public, en piochant cette fois du côté de l'oeuvre de R.L. Stine, auteur notamment derrière le phénomène littéraire des Chair de Poule.

Fear Street - Partie 1 : 1994 réalisé par Leigh Janiak va lancer une trilogie d'horreur se déroulant à différentes époques dans la même petite ville de l'Ohio menacée par des tueurs possédés par une antique sorcière, dont on devrait découvrir l'origine dans le très évocateur Fear Street - Partie 3 : 1666. Alors que le premier volet va débarquer le 2 juillet sur la plateforme, les critiques presses de la première partie sont déjà tombées outre-Atlantique, et elles sont positives bien que divisées.

Ainsi, sur le site Metacritic, le film affiche une note moyenne de 64/100 basée sur un échantillon de neuf critiques allant de 50 à 90. La plupart des critiques s'accordent sur l'absence d'originalité de l'ensemble, au mieux pot-pourri bien digéré de nombreuses influences et au pire, hommage oubliable à de meilleures oeuvres. Néanmoins, même les moins bonnes soulignent que la mise en place des deux suites pourrait annoncer une trilogie vraiment intéressante.

Sinon, les critiques les plus positives soulignent le côté horreur-fun qu'on retrouve dans Fear Street - Partie 1 : 1994, soit un savoir faire qui manquerait à trop de films d'horreur aujourd'hui. De leur côté, les moins bonnes lui reprochent le manque d'originalité de ses ressorts, ses personnages ou même la mise en place maladroite de l'univers où doit prendre place la trilogie. Petit florilège.

"Fear Street - Partie 1 : 1994 est un film riche avec des personnages, un univers élaboré, des easter egg et des instants de terreur. Les fans d'horreur passeront du sourire face à une allusion visuelle, au cramponnage de siège devant la véritable boucherie qu'est cette aventure, jusqu'à pousser des cris d'effroi devant une mise à mort des plus douloureuses." IGN

"Il y a là une vraie tranche de plaisir horrifique, ce genre de plaisir qui manque trop souvent aux films d'horreur actuels." The Guardian

"Fear Street est comme un pot-pourri de pleins d'influences - il y a des pincées de Scream, Les Griffes de la nuit, Ça, Halloween, la nuit des masques, Vendredi 13, et d'autres. Regarder Fear Street, c'est se replonger dans des souvenirs de video-club sentant le renfermé, à fouiller les sections horreur à la recherche de la VHS à la pochette la plus criarde. Il y avait quelque chose de sacré dans cette expérience. Comme aller à l'Église" Slashfilm

"Si Janiak parvient à cocher toutes les cases obligées du genre, en parvenant à convaincre les personnes vivantes dans les années 1990 que l'époque était éclairée uniquement pas des néons agressifs, son film n'arrache pas les hurlements de terreur qui appelleraient deux suites dans le même contexte." The Globe and Mail

"Les dialogues peuvent paraître maladroits et prévisibles, et les jumpscares sont utilisés à très mauvais escient. Simplement, il faut se rappeler que cette histoire s'intègre dans une histoire beaucoup plus vaste, et sans spoiler, cette histoire se révèle des plus intéressantes au fil du film." Los Angeles Times

"Fear Street ressemble à de nombreux films d'horreur récents, à ceci près qu'il essaie désespérément d'être original, ce qui pourrait s'avérer payant dans les deux suites qui arrivent." Variety

"Si les bouffonneries fluo de Fear Street sont aussi mal écrites que ses personnages et un peu trop touche-à-tout pour vraiment vous émouvoir, rassurez-vous, ce slasher surchargé prend une tout autre dimension lorsqu'on le pense comme la première partie d'un long épisode d'American Horror Story qui se déroulerait sur près de 300 ans." IndieWire

"Fear Street - Part 1 : 1994 est une bonne petite madeleine de Proust du film de slasher, plombé par la mise en place d'un univers de trilogie." Screen Rant