serieux : elle est filmé juste comme une pétasse. Une Kardashian 2.0 quoi !

Pardon ?

Sokol à dit "elle est filmé comme une" ( = mise en scène lui donnant cet air), pas "elle est" une pétasse...

Dis moi, à part caresser ses cheveux pendant 2h30, elle fait quoi d’autre ?

Mais tous les personnages ne font rien d'autre.

On est bien d'accord : elle ne fait que caresser ses cheveux.Tamponn Destartinn a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022 00:10Mais tous les personnages ne font rien d'autre.

t'es sérieux ?Tamponn Destartinn a écrit : ↑mer. 23 nov. 2022 11:56A l'inverse total de ça, il est connu que Serra est ultraaaaa prétentieux, et j'ai notamment entendu qu'il dit partout en festival que les derniers 3/4 d'heure de Pacifiction est au dessus de tout ce qu'il s'est fait en terme de Cinéma depuis mille ans

ta vanne est drôle

groil_groil a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022 13:15t'es sérieux ?Tamponn Destartinn a écrit : ↑mer. 23 nov. 2022 11:56A l'inverse total de ça, il est connu que Serra est ultraaaaa prétentieux, et j'ai notamment entendu qu'il dit partout en festival que les derniers 3/4 d'heure de Pacifiction est au dessus de tout ce qu'il s'est fait en terme de Cinéma depuis mille ans

Alors pour compléter mon panier garni des cinéastes tous-pareils : Gabriel Abrantes, Poggi/Vinel...Narval a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022 19:49 Pareil j'ai pas compris le rapprochement entre les deux réalisateurs.

Vernier a une façon de brouiller docu et fiction qui est quand même à des années lumières du cinéma de Serra antinaturaliste.

Pour moi, Serra est un esthète hors du temps et surtout hors-sol (même si son dernier film s'écarte un peu de ça et que justement ça fait aussi plaisir), tandis que Vernier s'intéresse au territoire avec sa géographie et ses habitants avec un regard moderne.

Je ne te lis pas, tellement hâte de le voir !!asketoner a écrit : ↑jeu. 24 nov. 2022 22:31

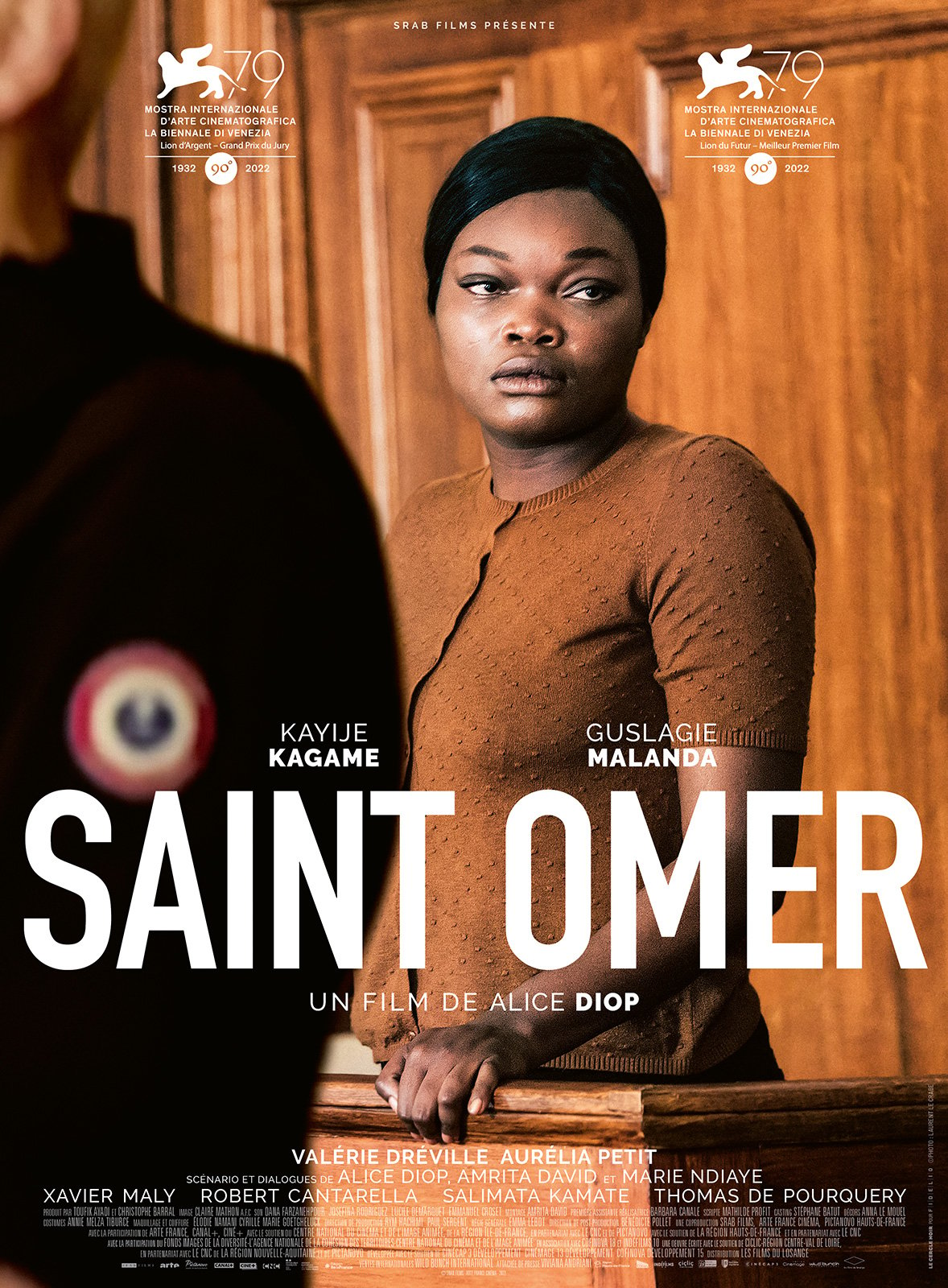

Saint-Omer, Alice Diop

C'est courageux de faire un film sur la façon dont l'absence d'amour se transmet. Ca l'est d'autant plus quand on ne cherche pas non plus à séduire, mais simplement à scruter ce vide qui fonde chacune des figures du film, jusqu'à ce qu'elles tombent une à une, et nous apparaissent dans leur plus stricte proximité avec la folie. Sans romantisme, sans délire : non, la folie est ici le saccage de toute intériorité, la destruction à l'oeuvre dans l'être, inexcusable, et à la fois logique, et pourtant pas tout à fait explicable : une machine de mort, c'est tout, qui avance, et qui veut bien s'arrêter une fois qu'elle a accompli sa tâche. Alice Diop décrit cette mécanique avec beaucoup de rigueur. Il lui faut du temps, de nombreux suspens, pour que chaque préjugé tombe, que chaque discours s'épuise, aussi bien dans la salle d'audience du tribunal que dans son récit. Cette salle d'audience, ce décor, n'est autre que la salle de cinéma. Assise parmi nous, se trouve l'un des deux personnages principaux, Rama, celle qui est venue observer le procès. L'autre, c'est Laurence Coly, la fiction, le monstre, le film rêvé. On la regarde. On regarde la façon dont Rama la regarde. Rama, c'est le cinéma. Saint-Omer, c'est le cinéma qui regarde un film. C'est vertigineux, un peu froid aussi, en tout cas très raide par moments. La rigueur d'Alice Diop est parfois appliquée, elle tend un peu trop vers la banalité, la redondance. Au début, c'est difficile d'accepter de suivre cette femme enceinte qui vient prendre des notes sur une affaire d'infanticide (pour un roman qu'on n'a pas très envie de lire). Quelque chose semble trop collé. Mais ça se décolle peu à peu. Le film trouve son envol. A la fin, quand on voit ce qu'il a pu atteindre, quand il se permet la voix de Nina Simone, quand l'émotion peut déferler, on en apprécie l'extrême subtilité, et le courage qui la sous-tend. Parce que le film ne parle pas que d'absence d'amour, non - il montre surtout la peur qu'entre les êtres il n'y ait rien. La peur, et parfois les faits qui assoient cette peur, indéniables. Saint-Omer nous met face à l'évidence : il est possible qu'aucun amour n'advienne. Laurence Coly en est la preuve : aucun amour n'a pu traverser sa vie, jamais, rien n'a pu la retenir de tuer sa fille. Saint-Omer la dévêt peu à peu, de tous les habits qu'on voudrait lui prêter : à la fin elle est nue, juste un visage, et on la regarde, et il n'y a rien derrière - rien à espérer d'autre que ce qui a eu lieu. Elle nous lance un regard que rien ne parvient à qualifier, et qui se pose, comme une malédiction peut-être, ou bien comme un témoin, sur notre angoisse. La folie, l'infanticide, nous servent de témoin. Pour que l'amour advienne, peut-être, malgré toutes les figures du malheur dont nous portons la mémoire, et auxquelles on voudrait surtout ne pas ressembler, mais qui nous peuplent pourtant. Alice Diop émaille son film de quelques scènes sur l'enfance de Rama. Ce sont de tout petits points presque timides, mais jamais anecdotiques. Un petit-déjeuner triste, une mère en larmes face au miroir. Presque rien, suffisamment pour donner la mesure d'un chagrin infini. Et à la fin, l'enfance resurgit, en vidéo, sous forme d'archives familiales - un film est venu la consoler, sans annuler la peur, sans réduire la folie, sans amoindrir les ravages de tout ce qui s'est éteint. Un film est né pour donner un peu plus confiance dans ce qui de toute façon adviendra.

Merci d'avoir éclairé ma propre pensée. J'ai beaucoup aimé et un spectateur inconnu m'a abordé en sortie de salle (ce qui n'arrive presque jamais) pour évoquer son incompréhension face au film (le film passe étrangement dans le multiplexe à côté de chez moi, il risque d'en déconcerter plus d'un) et j'avais du mal à expliquer pourquoi j'avais aimé. La puissance du film, je pense, se trouve dans la manière dont Alice Diop arrive à arranger la froideur de la procédure judiciaire avec le fissurage émotionnel progressif de toutes les personnes impliquées. C'était d'ailleurs assez similaire dans La permanence. Et quelque chose sur la transmission mère/fille aussi. La beauté et la peur associée à cette transmission.

Pas vu le long du duo Poggi/Vinel, juste vu Diamantino de Abrantes (co-réalisé) et je vois toujours pas comment tu fourres ces cinéastes ensemble mais bon... c'est sans doute un très gros panier ?Alors pour compléter mon panier garni des cinéastes tous-pareils : Gabriel Abrantes, Poggi/Vinel...

J'espère que parmi eux il y en aura un qui aura un truc à part, un truc un peu beau qui surgira, mais pour le moment j'avoue que je ne vois que leur académisme (d'un genre nouveau, certes).

Virgil Vernier c'est aussi filmer des institutions, notamment les jeunes policiers qu'il a beaucoup filmé (on retrouve ça dans les pompiers reconvertis en miliciens et leurs stages d'auto-défense dans Sophia Antipolis). Le fait qu'il ne prenne pas d'acteur pro, que tout le monde est mis en scène dans son "propre rôle", qu'il s'attache beaucoup à filmer les centre-ville avec tout ce que ça a de "moche" comme tu dis, les centre-commerciaux (Andorre...). Ces films sont le résultat de rencontres avec des gens, pas d'un scénario pré-écrit. On est très loin d'un Serra.Et franchement cette histoire de brouiller docu et fiction dans les films de Virgil Vernier, faudra m'expliquer parce que je ne comprends pas du tout où se trouve la brouille (j'ai vu Mercuriales et Sofia Antipolis).

Là tu parles justement de l'apport du cinéaste et de comment il travaille le réel pour y insérer sa propre fiction (son regard ?). Ajouter de la musique extra-diégétique (peu importe le type de musique d'ailleurs) ce n'est pas renoncer au format documentaire pour moi, c'est juste y apporter quelque chose d'intime (cf Sokourov qui abuse de musique classique dans ses docus sur l'armée russe par ex). Bref je suis pas fermé sur ces termes, pour moi ces notions de docu-fiction n'ont de toute façon plus beaucoup de sens aujourd'hui, surtout avec ce genre de cinéma.Si le docu c'est faire des plans lents avec une musique drone sur des bouts d'architecture moche, je ne suis pas certain de suivre.

Y'a aussi Andorre :

C’est dingue : je viens de découvrir que la réalisatrice s’appelle Diop, ok, mais ce n’est pas Mati Diop de “Atlantique” mais une autre réalisatrice qui porte le meme nom de famille ! (Pour moi, “Nous” (que je n’ai pas vu) était un film de Mati Diop)

Tu as raison pour la patronne.cyborg a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 00:08

"R.M.N.", peu ou prou synonyme d'IRM, est un choix de titre inscrivant le film dans une approche radioscopique, d'observation et d'auscultation. Cette technique est particulièrement utilisée dans la recherche des tumeurs et l'identification des cancers. Quel est donc le mal invisible qui ronge la société roumaine contemporaine ? Le racisme bien évidemment serions nous tenté de répondre avec prestance.

Mais la question du film est plus complexe : si le racisme est un symptôme, quel est l'origine du mal, d’où vient-il ?

L'Imagerie par Résonance Magnétique est une technique presque "magique" permettant de voir "à travers" les surfaces, en d'autre terme : de voir l'invisible. L'invisibilité est une des grandes dynamiques du film, surgissant en trois points interdépendants :

1/Le film s'ouvre avec un enfant rebroussant chemin dans la forêt, effrayé par un élément qui restera en hors-champs et dont la recherche est en quelque sorte le moteur symbolique principal du film (quelle peur ? d’où vient-elle ?). Nous apprendrons plus tard que l'enfant à semble-t-il vu l'invisible par un étrange don de vision prémonitoire : il a vu l'homme pendu qui se pendra plus tard dans le film, qui n'est autre que son grand-père, patriarche du village.

2/De cet homme nous ne saurons rien ou presque, si ce n'est qu'il est rongé par une maladie inconnue qui le conduira à réaliser une IRM (la fameuse) qui apparaitra de nombreuses fois à l'écran, manipulée par le héros du film (fils du pendu, père de l'enfant) qui bien qu'observant attentivement les images n'aura aucun moyen de les comprendre. L'invisibilité révélé se double d'une illisibilité : voir et montrer quelque chose ne suffit pas à le comprendre, encore moins à le guérir (humilité du réalisateur)

3/Ces fameuses images IRM sont la porte d'entrée dans la toute dernière partie du film, décrochage stylistique surprenant et qui est pour moi de l'ordre du rêve ou du fantasme. Juste avant cette longue séquence de fin, les scanners apparaissent une fois encore à l'image et occupent tout l'écran ou presque, avant d'être brutalement retirées de la vue de la caméra, qui continue plusieurs secondes à filmer un fond complétement flou. C'est pour moi le symbole du basculement à l'intérieur même de la tête du personnage principal : nous sommes désormais "dans sa tête", théorie qui me semble corroborée par le style de la réalisation plus flottant et incohérent que depuis le début, autant que par ce qui apparait à l'écran et durant lequel le "héros" se rêve en sauveur tant de sa copine que du village entier, son corps devenant rempart entre les habitations et les ours - que le réalisateur à clairement choisi de faire apparaitre comme des costumes, renforçant la fausseté de ce qui est vu et de ce que nous sommes censés craindre.

Cette filiation enfant/père/grand-père constitue pour moi la structure en creux du film et permet de souligner l'importance des rapport humains qui constituent l’étoffe invisible de notre société. Mais Mungiu de subtilement mettre en cause non pas les rapports humains mais bien ce qui les compose dans notre monde contemporain, à savoir nos rapports économiques et monétaires (eux aussi subtilement invisibles...). La clé de ce que j'avance me semble se trouver dans la longue -et très impressionnante- scène pivot du film, le plan séquence du tribunal populaire. Si les brefs échanges du couple et cette main qui est donnée puis reprise à plusieurs reprises a tant fait parler, cela a peut être fait oublier la façon dont le plan est construit. La figure occupant le plus d'espace à l'image est celle de la patronne. Bien que quasiment muette elle occupe une grande partie de l'écran. Car si Mungiu n'appuie que peu sur ce fait, c'est bien par elle que tout ces problèmes arrivent. C'est elle, et avec elle la vision d'une Europe economico-libérale, que vient pointer du doigt Mungiu. A l'arrière plan le peuple, beuglant des propos racistes extrêmement pénible à entendre, n'est pas tant dédouané par le réalisateur que posé comme dommage collatéral de ce type de décisions politiques. Entre ces deux pôles (l'économie devant / le peuple derrière) se trouve le couple et les rapports d'affection, d'amour, d’honnêteté qu'il est censé représenter et qui est pourtant grandement mis à mal par la société, la froideur des émotions et la fragilité à s'exprimer. Je pense que c'est ici, dans cet équilibre semblant irréconciliable; que se joue tout l'enjeu du film et du propos du réalisateur.

Que mes théories soient correctes ou non, Mungiu livre indéniablement avec RMN un très grand film aux ramifications aussi complexes et que passionnantes. Preuve en est, si besoin encore était, de l'excellence du cinéma roumain contemporain. Je me permettrais de conclure en citant deux films que m'ont évoqué le visionnage, me semblant prouver une certaine cohérence globale de la scène roumaine : Aurora de Puiu (2010), beaucoup plus taiseux, suivait lentement les déambulations d'un homme pendant 3 heures, sans que rien ne nous prépare au drame final (déjà avec un fusil !). Je disais déjà à l'époque qu'il était impossible de filmer "l'intérieur de la tête d'un homme". Plus proche de nous le loufoque "Bad Luck Banging or Loony Porn" de Radu Jude (2021) se construisait lui aussi en grande partie sur un tribunal populaire dans lequel pouvait circuler librement et sans censure la parole afin de condamner -ou non- un des membres du groupe. Qu'il pourrait être passionnant de mener des analyses croisées de tout ces films...

Oui exactement. C'est le visage le plus gros. Et il intervient très peu, mais à un moment (je ne sais plus lequel exactement parce qu'il se passe tellement de choses en même temps) il s'emballe, et c'est tout sauf rassurant.

Je l'avais vu aussi. Pour moi, lui c'est le cinéaste (selon ce dernier, c'est "no exit").

Ah ça, on ne peut le nier : il continue d’être sacrément misogyne (depuis son "4 mois, 3 semaines.." d'ailleurs). il aurait très bien pu faire de la patronne un patron. Eh bien non, c'en est une. Et je ne parle pas de l'ex du héros qui est filmé comme une merde (mais ça, je l'ai déjà dit).

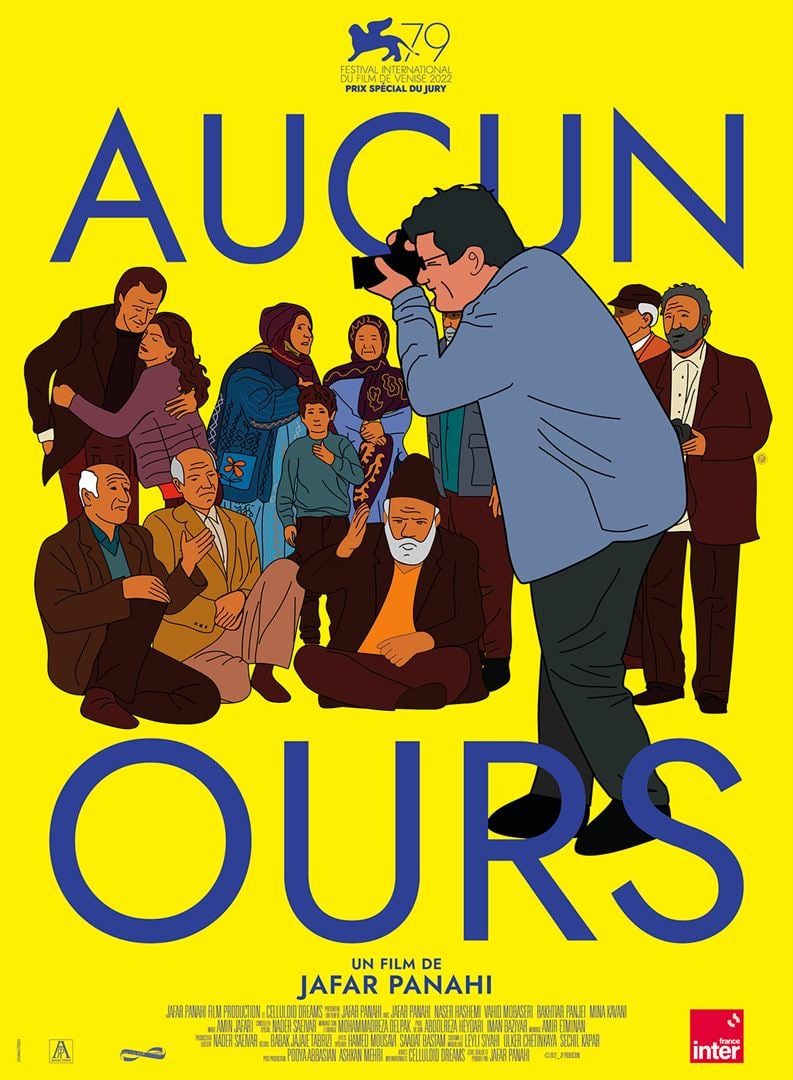

J'ai beaucoup beaucoup aimé le film mais ce qui m'embête c'est que ça donne l'impression que quand Panahi n'aura plus son propre enfermement a filmer il ne lui restera pas grand chose.

Dis tu ! Or, il est très très tendrement filmé (tandis que, Puiu par ex, il avait pris sur ses épaules le rôle principal du 'monstre' dans son "Aurora", pour le meilleur et pour le pire).

Il ne l'aime pas trop non plus. C'est son héros principal qui est sauvé, malgré tout (via la toute dernière scène : reve/réalité).

J'aimerais beaucoup qu'un jour il n'ait plus son enfermement à filmer, mais malheureusement je ne suis pas certain que ce jour advienne bientôt.yhi a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 13:06J'ai beaucoup beaucoup aimé le film mais ce qui m'embête c'est que ça donne l'impression que quand Panahi n'aura plus son propre enfermement a filmer il ne lui restera pas grand chose.

J'aimerais voir un film de lui qui sorte un peu de ce cadre pour me prouver qu'il sait encore y faire sans ça.

Et en même temps ça reste brillant donc on a envie d'en reprendre une tranche.

Mais tu plaisantes, j'espere ! Depuis 2014 il était en résidence surveillé puis, depuis juillet 2022, carrément en taule !! Comment veux-tu qui fasse différemment ? D'ailleurs, quand il faisait 'différemment' du cinéma, il a fait des merveilles comme par ex "Le Cercle"

asketoner a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 13:59

J'ai pensé à As Bestas pendant le film de Panahi : c'est dingue, me suis-je dit, la différence de positionnement, entre Panahi qui tente de comprendre, de donner la parole aux villageois alors qu'il n'en est pas un lui-même, et Sorogoyen qui se contente de son petit titre dégueulasse.)

Trois visages, c'était déjà un peu hors de ce cadre, non ?yhi a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 13:06J'ai beaucoup beaucoup aimé le film mais ce qui m'embête c'est que ça donne l'impression que quand Panahi n'aura plus son propre enfermement a filmer il ne lui restera pas grand chose.

J'aimerais voir un film de lui qui sorte un peu de ce cadre pour me prouver qu'il sait encore y faire sans ça.

Et en même temps ça reste brillant donc on a envie d'en reprendre une tranche.

Ha oui, mais je suis bien d'accord, ça rend le film assez vertigineux même. Mais il y reste un arrière goût d'autocentré. Trois visages était en effet moins tourné autour de l'idée d'enfermement mais Panahi y avait aussi un rôle assez central (de mémoire) qui le mettait en avant. Pour répondre à Sokol, je ne dis pas que ce traitement n'est pas à raison, et c'est ça qui font que les films restent extrêmement forts. Je me demande juste si les films seraient aussi puissants s'il ne jouaient pas autant de ce statut. Si d'un coup il était absous et laissé tranquille par le régime, je me demande quel film il serait encore capable de faire.asketoner a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 13:59 Et ce que je trouve fort, c'est que sa situation est toujours le biais par lequel il va, non seulement réaliser un autoportrait, mais aussi un portrait, plus large, de la société iranienne. Ici, par exemple, il parle des rapports entre les citadins et les villageois, entre les femmes et les hommes, entre ceux qui partent et ceux qui refusent de partir...

Dans ce cas faut juste qu'on me prévienne, et alors je n'y serais pas allé. Mais quand même on a répété partout que Sorogoyen était un très grand cinéaste (même pas un grand : un très grand). Et moi je pensais naïvement que les très grands cinéastes ne s'amusaient pas à faire des divertissements avec des archétypes.

Je vois pas comment on peut penser que Mungiu est misogyne après des films comme Au delà des collines ou 4 mois, 3 semaines 2 jours... Faut arrêter de prêter des intentions pareilles au cinéastes là... les hommes ont pas le monopole de la merde quand mêmesokol a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 12:43 Ah ça, on ne peut le nier : il continue d’être sacrément misogyne (depuis son "4 mois, 3 semaines.." d'ailleurs). il aurait très bien pu faire de la patronne un patron. Eh bien non, c'en est une. Et je ne parle pas de l'ex du héros qui est filmé comme une merde (mais ça, je l'ai déjà dit).

Parce qu’il filme le fétus pendant des secondes et des secondes entière en plan fixe (or, le plan fixe est inexistant durant tout le film).

Tu me fais penser à Ismaïl Kadaré, le plus grand écrivain albanais (encore vivant !) de tous les temps, maintes fois candidat du prix Nobel de littérature. Jusqu'en 1990 (la chute de ce qu'on appelle le communisme) il a écrit quasiment que des merveilles. Depuis, que des médiocrités. Or, c'est exactement le même écrivain, comme on dit.

Non mais alors là on ne peut plus d'accord !asketoner a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 23:57

Coma, Bertrand Bonello

Ce qui est tout de suite frappant dans un film de Bonello, c'est l'attention accordée au son. Ce n'est pas seulement beau, c'est aussi très singulier. On entre par l'oreille. Et l'image semble entraînée, conduite par la musicalité à l'oeuvre. La mise en scène et le montage, au diapason.

Coma hésite un peu, entre la lettre à la fille qui devient adulte et celle, plus grandiloquente, à la jeunesse qui vient, et à laquelle Bonello promet le printemps. C'est mignon, charmant, un peu bourgeois aussi. Le mix (d'images, de textures, de sources, de niveaux de réalité) devient une grosse mixture. Le cinéaste brasse large à défaut de scruter précisément. Il esquive l'intimité (mais il en appelle la chaleur, la tessiture, le ton), la profondeur (mais pas le sens : Deleuze est pop, comme tout le monde)... Bref, il ne prend plus aucun risque, ni d'être un peu trop sec, ni trop fou, ni trop intello, ni trop larmoyant. Et à la fin, il n'y a plus grand chose. Une grande maîtrise - qui ne coûte plus rien à personne.

Ilan a écrit : ↑mar. 29 nov. 2022 00:01

Ca tient probablement à un effet de mise en scène.

L'accusée a la parole. La défense a la parole. Les spectateurs du procès ont la parole aussi. Il n'y en a qu'un qui n'a pas vraiment la parole: le procureur.

Chaque fois qu'il parle, soit il est interrompu par un effet de montage, soit le son baisse, soit un plan montre à quel point ses mots sont ressentis comme une violence par l'assistance. Il est pourtant un élément essentiel du procès, mais la mise en scène cherche toujours à casser son discours d'une manière ou d'une autre.

Si l'on en croit l'interview dans le fascicule distribué dans les cinés, il s'agit des vraies réactions des actrices, pas quelque chose de prémédité.B-Lyndon a écrit : ↑mar. 29 nov. 2022 22:05 Moralement, une séquence me gène : la plaidoirie finale, avec les visages féminins émus aux larmes. Je ne dis pas que la sororité ne peut exister, mais filmée comme cela, qui plus est dans une scène de procès, ce n'est pas un peu douteux ? Surtout les yeux mouillés de la juge...ça, franchement, c'est pas possible....trop facile...